Kurz & knapp

- Die Planetary Health Diet ist ein wissenschaftlich fundierter Ernährungsansatz, der Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit verbindet.

- Sie basiert überwiegend auf pflanzlichen Lebensmitteln bei moderatem Einsatz tierischer Produkte.

- Der Ansatz ist flexibel und soll an unterschiedliche Lebensstile und Regionen anpassbar sein.

- Die Ernährung zielt darauf ab, Ernährungs- und Umweltprobleme gleichzeitig zu adressieren.

- Eine konsequente Orientierung an den Prinzipien kann die Gesundheit fördern und Umweltbelastungen reduzieren.

Wir leben in einer Zeit der Extreme. Während ein Teil der Weltbevölkerung im Überfluss lebt und mit den Folgen von Übergewicht, Fehlernährung und chronischen Krankheiten kämpft, fehlt es Milliarden Menschen an ausreichend gesunder Nahrung. Gleichzeitig gerät unser Planet zunehmend an seine ökologischen Grenzen. Unsere Lebensmittelsysteme gehören zu den größten Treibern des Klimawandels, des Artensterbens und der Überschreitung der sog. planetaren Belastungsgrenzen (engl. planetary boundaries), also jener ökologischen Schwellen, die ein stabiles Funktionieren der Erde sichern sollen.

Klingt düster? Ist es auch. Aber es gibt Hoffnung.

Letzte Aktualisierung am 8.01.2026 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Was wäre, wenn es eine Ernährungsweise gäbe, die unsere Gesundheit und die unseres Planeten schützt? Eine Ernährung, die fair, nachhaltig und langfristig für alle umsetzbar ist?

Genau das ist die Idee hinter der Planetary Health Diet (PHD)1Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck, F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L. J., Fanzo, J., Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J. A., De Vries, W., Majele Sibanda, L., Afshin, A., … Murray, C. J. L. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet (London, England), 393(10170), 447–492. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4.. Sie wurde von der renommierten EAT-Lancet-Kommission entwickelt und zuletzt im umfassenden Bericht von Rockström et al. (2025) aktualisiert2Rockström, J., Thilsted, S. H., Willett, W. C., Gordon, L. J., Herrero, M., Hicks, C. C., Mason-D'Croz, D., Rao, N., Springmann, M., Wright, E. C., Agustina, R., Bajaj, S., Bunge, A. C., Carducci, B., Conti, C., Covic, N., Fanzo, J., Forouhi, N. G., Gibson, M. F., Gu, X., … DeClerck, F. (2025). The EAT-Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems. Lancet (London, England), 406(10512), 1625–1700. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01201-2.. Die PHD ist weit mehr als ein Ernährungstrend. Sie versteht sich als wissenschaftlich fundierter Leitfaden für eine weltweite Ernährungswende, die ökologische Nachhaltigkeit und menschliche Gesundheit miteinander in Einklang bringt.

Doch was genau steckt hinter diesem Konzept? Wie sieht eine solche Ernährung konkret aus und kann sie tatsächlich dazu beitragen, die Klima- und Gesundheitskrise zu bewältigen? Im Folgenden werden die wissenschaftlichen Grundlagen, die Ziele und die praktische Umsetzung der Planetary Health Diet erläutert und ihre Bedeutung für unsere Zukunft beleuchtet.

Was ist die Planetary Health Diet genau?

Vergiss strikte Verbote und komplizierte Regeln – die PHD ist kein starres Ernährungssystem, sondern ein flexibler, wissenschaftlich fundierter Rahmen. Ihr Ziel ist ehrgeizig: Bis 2050 soll eine wachsende Weltbevölkerung von fast 10 Milliarden Menschen gesund und nachhaltig ernährt werden, ohne die ökologischen Grenzen unseres Planeten zu überschreiten.

Die Grundidee: ein Teller für Mensch und Erde

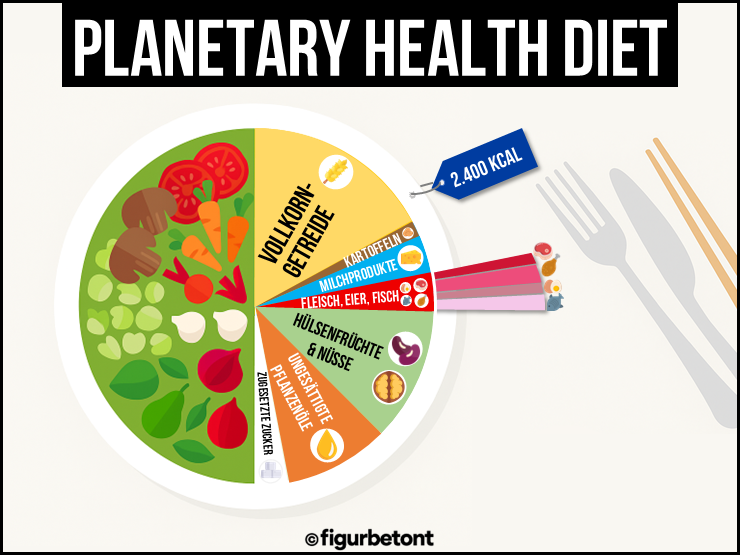

Die Planetary Health Diet lässt sich bildlich gut auf einem Teller darstellen3EAT-Lancet-Kommission (2025), Summary Report. https://eatforum.org/wp-content/uploads/2025/09/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf.. Etwa die Hälfte (ca. 50 %) sollte aus Gemüse und Obst bestehen, das möglichst vielfältig, bunt und saisonal sein sollte.

Die andere Hälfte wird nicht nach Volumen oder Gewicht, sondern nach Lebensmittelgruppen und ihrem Beitrag zur täglichen Energiezufuhr aufgeteilt. Sie umfasst vor allem:

- Vollkorngetreide (z. B. Hafer, Reis, Weizen, Mais) als wichtigste Energiequelle

- Pflanzlichen Proteinquellen wie Hülsenfrüchten (Bohnen, Linsen, Erbsen) sowie Nüssen und Samen

- Ungesättigten Pflanzenölen (z. B. Raps-, Oliven- oder Sojaöl)

In kleineren Mengen können auch Milchprodukte, Fisch oder Geflügel ergänzender Teil der Ernährung sein. Rotes Fleisch, Zucker und stark verarbeitete Produkte sollten dagegen nur selten auf dem Speiseplan der Planetary Health Diet stehen.

Rotes Fleisch (v. a. von Wiederkäuern wie Rind und Lamm) sowie verarbeitetes Fleisch, Zucker und raffinierte Getreideprodukte sollten dagegen nur selten verzehrt werden.

So sieht die Planetary Health Diet in Zahlen aus

Die folgende Übersicht zeigt die von der EAT-Lancet-Kommission empfohlenen Lebensmittelmengen, um eine gesunde und zugleich planetenfreundliche Ernährung zu erreichen. Die Angaben basieren auf einer durchschnittlichen Energiezufuhr von rund 2.400 kcal pro Tag.

| Lebensmittelgruppe | Empfohlene Menge pro Tag | Beispiele / Hinweise |

|---|---|---|

| Getreide (vorzugsweise Vollkorn) | ca. 210 g (20–50 % der Energiezufuhr) | Vollkornreis, Hafer, Weizen, Mais, Hirse |

| Knollen und stärkehaltige Wurzeln | ca. 50 g (0–100 g) | Kartoffeln, Süßkartoffeln, Maniok |

| Gemüse | ca. 300 g (200–600 g) | bunt gemischt, inkl. grüner, roter, orangefarbener Sorten |

| Obst | ca. 200 g (100–300 g) | frisches Obst, Beeren, ggf. etwas Trockenobst |

| Hülsenfrüchte | ca. 75 g (50–150 g) | Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen |

| Nüsse und Samen | ca. 50 g (25–75 g) | Mandeln, Walnüsse, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne |

| Milch und Milchprodukte | ca. 250 g (0–500 g) | Milch, Joghurt, Käse; pflanzliche Alternativen möglich |

| Geflügel | ca. 30 g (0–60 g) | Huhn, Pute; 2–3 Portionen pro Woche |

| Fisch und Meeresfrüchte | ca. 30 g (0–100 g) | z. B. Lachs, Makrele, Forelle, Muscheln |

| Eier | ca. 15 g (0–25 g) | etwa 2 Eier pro Woche |

| Rotes Fleisch (Rind, Schwein, Lamm) | ca. 15 g (0–30 g) | höchstens 1 Portion pro Woche |

| Ungesättigte Pflanzenöle | ca. 40 g (20–80 g) | Raps-, Oliven-, Soja- oder Sonnenblumenöl |

| Palm- und Kokosöl | max. 6 g (0–8 g) | möglichst sparsam verwenden |

| Tierische Fette (z. B. Butter, Schmalz) | max. 5 g (0–10 g) | gelegentlich, bevorzugt pflanzliche Fette |

| Zucker (frei oder zugesetzt) | max. 30 g (0–30 g) | entspricht etwa 6 TL pro Tag |

| Salz (Natrium) | < 2 g Natrium (ca. 5 g Salz) | bevorzugt sparsam würzen |

Flexitarisch statt dogmatisch

Die Planetary Health Diet ist flexitarisch, das heißt, sie ist nicht streng vegetarisch oder vegan, sondern überwiegend pflanzenbasiert mit Spielraum für tierische Produkte. Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte sind nicht verboten, sondern werden in kleinen bis moderaten Mengen empfohlen. Dadurch kann die Ernährung in unterschiedlichen Regionen, Kulturen und Lebensstilen umgesetzt werden – von vegetarisch bis hin zu einer maßvollen omnivoren Variante.

Wer sich rein pflanzlich ernährt, kann tierische Produkte problemlos durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen oder Sojaprodukte ersetzen. Entscheidend ist weniger der völlige Verzicht als das Verhältnis zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Je höher der Anteil pflanzlicher, naturbelassener Lebensmittel ist, desto besser ist es für Gesundheit und Umwelt.

Die PHD ist somit kein Dogma, sondern ein realistischer und alltagstauglicher Ansatz. Er setzt auf Vielfalt, Ausgewogenheit und bewussten Genuss und holt Menschen ab, die ihre Ernährungsweise verändern möchten, ohne sie vollständig umzukrempeln.

Mehr als nur Essen: die neue Gerechtigkeitsdimension

Der aktualisierte Bericht von Rockström et al. (2025) erweitert den ursprünglichen Ansatz um eine dritte zentrale Säule: Gerechtigkeit. Neben den Aspekten Gesundheit und Umwelt rückt nun auch die soziale und ökonomische Fairness in den Fokus.

Die Kommission macht deutlich, dass das derzeitige globale Ernährungssystem zutiefst ungleich ist. Während in wohlhabenden Ländern Überkonsum und Lebensmittelverschwendung die Umwelt belasten, können sich viele Menschen in ärmeren Regionen keine gesunde Ernährung leisten.

Die Planetary Health Diet 2.0 fordert daher:

- Faire Verteilung: Jeder Mensch sollte Zugang zu gesunder, nachhaltiger Nahrung haben.

- Mitbestimmung: Kleinbauern, indigene Gemeinschaften und Frauen müssen in Entscheidungen über Ernährungssysteme einbezogen werden.

- Globale Verantwortung: Da Industrieländer die Hauptlast der Umweltbelastung tragen, müssen sie ihren Konsum und ihre Emissionen stärker senken.

Damit wird die PHD zu mehr als einem Ernährungskonzept – sie ist ein Transformationsmodell für ein gerechtes, resilientes und gesundes Lebensmittelsystem.

Die Wissenschaft ist eindeutig: Massive Gesundheitsvorteile der PHD

Die gesundheitlichen Argumente für eine pflanzenbetonte Ernährung im Stil der Planetary Health Diet sind überzeugend. Der aktualisierte EAT-Lancet-Bericht von Rockström et al. (2025) schätzt, dass eine globale Umstellung auf die PHD jährlich rund 15 Millionen vorzeitige Todesfälle verhindern könnte, was etwa 27 % aller weltweiten Todesfälle entspricht.

Diese Prognose stützt sich auf eine wachsende Zahl großer Kohorten- und Interventionsstudien sowie Meta-Analysen, die zeigen, Diese Prognose stützt sich auf eine wachsende Zahl großer Kohorten- und Interventionsstudien sowie Meta-Analysen, die zeigen: Wer sich stärker an der PHD orientiert, lebt gesünder, länger und hat ein deutlich geringeres Risiko für viele chronische Erkrankungen.

Herz-Kreislauf-Gesundheit

Mehrere prospektive Kohortenstudien und Meta-Analysen zeigen, dass eine hohe Übereinstimmung mit der PHD das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, koronare Herzkrankheit (KHK) und Schlaganfälle signifikant senkt4Liu, J., Shen, Q., & Wang, X. (2024). Emerging EAT-Lancet planetary health diet is associated with major cardiovascular diseases and all-cause mortality: A global systematic review and meta-analysis. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 43(12), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.10.021. 5Wang, Y., Pan, D., Zhang, C., Xu, D., Lu, Y., Yin, S., Wang, P., Xia, J., Yu, J., Dong, L., & Sun, G. (2025). Planetary Health Diet and risk of mortality and chronic diseases: Results from US NHANES, UK Biobank, and a meta-analysis. Science advances, 11(36), eadq5147. https://doi.org/10.1126/sciadv.adq5147. 6Sawicki, C. M., Ramesh, G., Bui, L., Nair, N. K., Hu, F. B., Rimm, E. B., Stampfer, M. J., Willett, W. C., & Bhupathiraju, S. N. (2024). Planetary health diet and cardiovascular disease: results from three large prospective cohort studies in the USA. The Lancet. Planetary health, 8(9), e666–e674. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00170-0. 7Stubbendorff, A., Janzi, S., Jukkola, J., Morency, M., Zhang, S., Borné, Y., & Sonestedt, E. (2025). Mini-review of the EAT-Lancet planetary health diet and its role in cardiometabolic disease prevention. Metabolism: clinical and experimental, 172, 156373. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2025.156373.. Dies ist u. a. auf einen niedrigeren LDL-Cholesterinspiegel, bessere Blutdruckwerte und eine geringere systemische Entzündungsaktivität zurückzuführen. Eine spanische Kohortenstudie kam zudem zu dem Ergebnis, dass die PHD und die traditionelle Mittelmeerdiät hinsichtlich der Schutzwirkung auf die Gesamtsterblichkeit und die Herzgesundheit nahezu gleichauf liegen, was ihre kulturelle Anschlussfähigkeit unterstreicht.8Aznar de la Riera, M. D. C., Ortolá, R., Kales, S. N., Graciani, A., Diaz-Gutierrez, J., Banegas, J. R., Rodríguez-Artalejo, F., & Sotos-Prieto, M. (2025). Health and environmental dietary impact: Planetary health diet vs. Mediterranean diet. A nationwide cohort in Spain. The Science of the total environment, 968, 178924. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178924..

Stoffwechselgesundheit (Diabetes & Adipositas)

Die PHD ist eng mit einem reduzierten Risiko für Typ-2-Diabetes verbunden9Lin, X., Wang, S., & Huang, J. (2023). The Association between the EAT-Lancet Diet and Diabetes: A Systematic Review. Nutrients, 15(20), 4462. https://doi.org/10.3390/nu15204462. 10Ojo, O., Jiang, Y., Ojo, O. O., & Wang, X. (2023). The Association of Planetary Health Diet with the Risk of Type 2 Diabetes and Related Complications: A Systematic Review. Healthcare (Basel, Switzerland), 11(8), 1120. https://doi.org/10.3390/healthcare11081120. 11Wang, Y., Pan, D., Zhang, C., Xu, D., Lu, Y., Yin, S., Wang, P., Xia, J., Yu, J., Dong, L., & Sun, G. (2025). Planetary Health Diet and risk of mortality and chronic diseases: Results from US NHANES, UK Biobank, and a meta-analysis. Science advances, 11(36), eadq5147. https://doi.org/10.1126/sciadv.adq5147. 12Sowah, S. A., Imamura, F., Ibsen, D. B., Monsivais, P., Wareham, N. J., & Forouhi, N. G. (2025). The association of the planetary health diet with type 2 diabetes incidence and greenhouse gas emissions: Findings from the EPIC-Norfolk prospective cohort study. PLoS medicine, 22(9), e1004633. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004633.. Eine gute Adhärenz zur PHD geht mit einer verbesserten Insulinsensitivität, niedrigeren Blutfettwerten und günstigeren Entzündungsmarkern einher. Langfristig zeigen sich zudem niedrigere Werte in Body-Mass-Index (BMI) und Taillenumfang13Muszalska, A., Wiecanowska, J., Michałowska, J., Pastusiak-Zgolińska, K. M., Polok, I., Łompieś, K., & Bogdański, P. (2025). The Role of the Planetary Diet in Managing Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease: A Narrative Review. Nutrients, 17(5), 862. https://doi.org/10.3390/nu17050862.. Besonders interessant: Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 weist darauf hin, dass eine Ernährung nach PHD-Prinzipien auch das Risiko für Gestationsdiabetes (GDM) senken kann – ein bedeutender Faktor für die Gesundheit von Mutter und Kind14Sun, N., Wen, S., Huo, Z., He, Z., Sun, T., Hu, J., Sonestedt, E., Borné, Y., & Zhang, S. (2024). Association Between the EAT-Lancet Reference Diet and Gestational Diabetes Mellitus: A Mini-Review. Nutrients, 16(23), 4073. https://doi.org/10.3390/nu16234073..

Krebsprävention

Mehrere Meta-Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass eine konsequente PHD mit einem niedrigeren Gesamtkrebsrisiko und einer reduzierten Krebssterblichkeit assoziiert ist15Feng, G., Zhang, Q., Wang, Y., & Peng, M. (2025). The Association between Adherence to the EAT-Lancet Diet and Risk of Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrition reviews, nuaf100. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaf100. 16Wang, Y., Pan, D., Zhang, C., Xu, D., Lu, Y., Yin, S., Wang, P., Xia, J., Yu, J., Dong, L., & Sun, G. (2025). Planetary Health Diet and risk of mortality and chronic diseases: Results from US NHANES, UK Biobank, and a meta-analysis. Science advances, 11(36), eadq5147. https://doi.org/10.1126/sciadv.adq5147. 17Liu, J., Shen, Q., & Wang, X. (2024). Emerging EAT-Lancet planetary health diet is associated with major cardiovascular diseases and all-cause mortality: A global systematic review and meta-analysis. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 43(12), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.10.021.. Besonders starke Zusammenhänge wurden für Darm- und Lungenkrebs gefunden. Hier wirken vermutlich die hohe Dichte an sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und Antioxidantien sowie der geringe Anteil an verarbeitetem Fleisch und gesättigten Fetten zusammen.

Kindergesundheit und Lebensverlauf

Eine pflanzenbetonte, nährstoffreiche Ernährung nach PHD-Prinzipien gilt als vielversprechender Ansatz zur Prävention von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter18Conti, M. V., Vincenti, A., Beretta, A., Calcaterra, V., Taranto, S., Diotti, M., Zuccotti, G., & Cena, H. (2024). Planetary Health Diet for Childhood Obesity Prevention: Integrating Nutritional Health with Environmental Stewardship. Nutrients, 16(24), 4316. https://doi.org/10.3390/nu16244316.. Sie fördert eine gesunde Gewichtsentwicklung, muss jedoch an den höheren Nährstoffbedarf im Wachstum (z. B. Eiweiß, Eisen, Zink, Vitamin B12) angepasst werden. Langfristig kann eine frühe Orientierung an PHD-ähnlichen Ernährungsformen das Risiko für nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) im Erwachsenenalter senken.

Schlüssel zur Prävention: Eine Ernährung nach dem Vorbild der Planetary Health Diet senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel– und Krebserkrankungen, fördert die langfristige Gesundheit und könnte weltweit Millionen Leben retten. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um eine nachhaltige Veränderung des Ernährungsverhaltens – mit mehr pflanzlichen Lebensmitteln und weniger tierischen und stark verarbeiteten Produkten.

Die Herausforderungen: Ist die PHD wirklich für jeden geeignet und gesund?

So überzeugend die gesundheitlichen Vorteile der Planetary Health Diet auch sind – ein wissenschaftlich fundierter Blick wäre unvollständig ohne die Beleuchtung ihrer Grenzen und praktischen Herausforderungen.

Kritikpunkt 1: Die Mikronährstoff-Frage

Die häufigste Sorge betrifft die ausreichende Versorgung mit bestimmten Mikronährstoffen, da bei der PHD der Konsum tierischer Produkte stark reduziert wird. Besonders kritisch sind19Beal, T., Ortenzi, F., & Fanzo, J. (2023). Estimated micronutrient shortfalls of the EAT-Lancet planetary health diet. The Lancet. Planetary health, 7(3), e233–e237. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00006-2.:

- Vitamin B12: Kommt fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor.

- Eisen: Pflanzliches (Nicht-Häm-)Eisen wird schlechter aufgenommen als tierisches (Häm-)Eisen.

- Zink: Die Aufnahme kann durch Phytinsäure aus Getreide und Hülsenfrüchten gehemmt werden.

- Calcium: Bei sehr geringem Milchkonsum sind alternative Quellen wichtig (z. B. kalziumhaltige Pflanzendrinks, Sesam, grünes Gemüse).

- Vitamin D und Jod: Sind allgemein kritische Nährstoffe – unabhängig von der Ernährungsweise.

Diese Bedenken sind besonders relevant für Risikogruppen wie Schwangere, Stillende, Kinder im Wachstum und Frauen im gebärfähigen Alter mit erhöhtem Eisenbedarf.

Die Antwort: Nicht mehr Fleisch, sondern smarter essen

Die Lösung liegt nicht darin, einfach wieder mehr tierische Produkte zu konsumieren – das wäre weder nachhaltig noch mit den Umweltzielen der PHD vereinbar. Stattdessen betonen Experten, dass eine intelligente Auswahl und Zubereitung pflanzlicher Lebensmittel entscheidend ist20Klapp, A. L., Wyma, N., Alessandrini, R., Ndinda, C., Perez-Cueto, A., & Risius, A. (2025). Recommendations to address the shortfalls of the EAT-Lancet planetary health diet from a plant-forward perspective. The Lancet. Planetary health, 9(1), e23–e33. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00305-X..

Phytinsäure reduzieren

Durch Einweichen, Keimen, Fermentieren (wie bei Sauerteigbrot) oder gründliches Kochen können Phytinsäure und andere natürliche Bindungsstoffe abgebaut werden. Dadurch stehen Mineralstoffe wie Eisen und Zink dem Körper in besser verfügbarer Form zur Verfügung. Die sogenannte Bioverfügbarkeit, also der Anteil eines Nährstoffs, der tatsächlich aufgenommen und verwertet wird, steigt dadurch deutlich.

Vitamin C als Booster

Der Verzehr von Vitamin-C-reichen Lebensmitteln wie Paprika, Zitrusfrüchten oder Brokkoli verbessert die Aufnahme von pflanzlichem Eisen aus Quellen wie Linsen oder Haferflocken deutlich. Das liegt daran, dass Vitamin C pflanzliches Nicht-Häm-Eisen in eine Form umwandelt, die der Körper leichter aufnehmen kann – ein einfacher Trick mit großer Wirkung.

Gezielte Anreicherung und Supplementierung

Laut dem EAT-Lancet-Update (2025) sind Vitamin-B12-Supplemente oder mit Vitamin B12 angereicherte Lebensmittel (z. B. Zahnpasta, Pflanzendrinks) bei pflanzenbasierten Ernährungsweisen unverzichtbar. Auch Calcium, Jod und Vitamin D sollten bei Bedarf gezielt ergänzt werden, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Dabei gilt: Die Nährstoffanreicherung ist kein spezifisches Problem pflanzenbasierter Ernährung, sondern ein etabliertes Prinzip der modernen Lebensmittelproduktion. Selbst in der Tierhaltung werden häufig Nährstoffe zugesetzt, um die Gehalte in tierischen Produkten zu gewährleisten.

Verarbeitete Lebensmittel differenziert bewerten

Nicht jede Verarbeitung ist negativ – im Gegenteil: Bestimmte Verarbeitungsschritte können die Haltbarkeit, Verdaulichkeit oder Nährstoffverfügbarkeit sogar verbessern. Deshalb können minimal verarbeitete Produkte wie Tofu, Tempeh, Vollkornbrot oder angereicherte Pflanzendrinks wertvolle Bestandteile einer PHD sein, solange sie möglichst naturbelassen sind und keine übermäßigen Mengen an Zucker, Salz oder gesättigten Fetten enthalten.

Lokale und traditionelle Vielfalt nutzen

Regionale, pflanzenbasierte Lebensmittel wie Hirse in Afrika, Linsen in Südeuropa oder Soja in Asien sind oft nährstoffreich, klimaresilient und an die lokalen Umweltbedingungen angepasst. Ihre Nutzung stärkt die Ernährungssicherheit und Biodiversität sowie die kulturelle Akzeptanz der Planetary Health Diet. Eine nachhaltige Transformation gelingt jedoch nur, wenn traditionelle Ernährungsweisen und regionale Produkte als Teil der Lösung verstanden und weiterentwickelt werden.

Kritikpunkt 2: Gehirnleistung, Kosten und kulturelle Umsetzbarkeit

Neben ernährungsphysiologischen Fragen gibt es weitere Herausforderungen bei der Umsetzung der Planetary Health Diet, beispielsweise in Bezug auf kognitive Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Anpassung.

Kognitive Gesundheit

Laut einer Übersichtsarbeit von 2022 ist die Datenlage zu den Effekten der PHD auf Kognition und mentale Leistungsfähigkeit noch uneinheitlich. Zwar zeigen einzelne Studien positive Zusammenhänge zwischen dem Konsum von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten und Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Lernfähigkeit, doch die Evidenz ist schwächer als bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Autoren fordern langfristige Interventionsstudien, um den Einfluss der PHD über die gesamte Lebensspanne besser zu verstehen.21Dalile, B., Kim, C., Challinor, A., Geurts, L., Gibney, E. R., Galdos, M. V., La Fata, G., Layé, S., Mathers, J. C., Vauzour, D., Verkuyl, J. M., & Thuret, S. (2022). The EAT-Lancet reference diet and cognitive function across the life course. The Lancet. Planetary health, 6(9), e749–e759. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00123-1.

Kosten und Ernährungsgerechtigkeit

Frühere Kritikpunkte, dass die PHD für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zu teuer sei, wurden im EAT-Lancet-Update (2025) berücksichtigt. Der Bericht betont die Notwendigkeit politischer Maßnahmen wie Subventionsverlagerungen (weg von Fleisch, hin zu Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten), Schulmahlzeitenprogramme und soziale Ausgleichssysteme, um Ernährungsgerechtigkeit zu fördern.

Kulturelle Akzeptanz

Die PHD ist kein starres Konzept, sondern ein anpassbarer Rahmen, der sich in regionale Esskulturen integrieren lässt.

Aznar de la Riera et al. (2025) zeigen, dass die PHD und die Mittelmeerdiät in Spanien ähnlich positive Effekte auf Gesundheit und Umwelt haben – kulturell vertraute Ernährungsformen können also als Brücke dienen22Aznar de la Riera, M. D. C., Ortolá, R., Kales, S. N., Graciani, A., Diaz-Gutierrez, J., Banegas, J. R., Rodríguez-Artalejo, F., & Sotos-Prieto, M. (2025). Health and environmental dietary impact: Planetary health diet vs. Mediterranean diet. A nationwide cohort in Spain. The Science of the total environment, 968, 178924. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178924.. Auch in Deutschland gibt es Überschneidungen: Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ähneln der PHD, etwa durch den Fokus auf pflanzliche Lebensmittel, Vollkornprodukte und mäßigen Fleischkonsum23Breidenassel, C., Schäfer, A. C., Micka, M., Richter, M., Linseisen, J., & Watzl, B. (for the German Nutrition Society [DGE]). (2022). The Planetary Health Diet in contrast to the food-based dietary guidelines of the German Nutrition Society (DGE): A DGE statement. Ernährungs Umschau, 69(5), 56–72.e1–3. https://doi.org/10.4455/eu.2022.012..

Praktische Umsetzung in Europa

Eine europaweite Analyse von Grant et al. (2025) zeigt, dass die tatsächliche Einhaltung der PHD-Empfehlungen in den meisten Ländern noch gering ist24Grant, F., Aureli, V., Di Veroli, J. N., & Rossi, L. (2025). Mapping of the adherence to the planetary health diet in 11 European countries: comparison of different diet quality indices as a result of the PLAN'EAT project. Frontiers in nutrition, 12, 1645824. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1645824.. Besonders südeuropäische Länder schneiden besser ab, was vermutlich auf ihre mediterranen Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen ist. In Nord- und Mitteleuropa sind Aufklärung, Bildung und strukturelle Unterstützung entscheidend, um eine breite Umsetzung zu fördern.

Der Blick aufs Ganze: Gesundheit für Mensch und Planet

Neben den individuellen Gesundheitsvorteilen dürfen wir das zentrale Ziel der Planetary Health Diet nicht aus den Augen verlieren: den Erhalt der planetaren Lebensgrundlagen. Der Rockström-Bericht (2025) bekräftigt eindringlich, dass unsere heutigen Lebensmittelsysteme Haupttreiber der Überschreitung von mindestens fünf der sechs bereits kritisch belasteten planetaren Grenzen sind, zu denen Klima, Biodiversität, Landnutzung, Süßwasser sowie Stickstoff- und Phosphorkreisläufe gehören.

Eine globale Ernährungswende hin zu nachhaltigen Ernährungsmustern wie der PHD ist daher entscheidend, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die Ökosysteme zu stabilisieren und sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die des Planeten langfristig zu sichern.

Fazit: Ein flexibler Kompass für eine gesündere Zukunft

In ihrer erweiterten Fassung von 2025, die um das Thema Gerechtigkeit ergänzt wurde, ist die Planetary Health Diet derzeit der umfassendste wissenschaftliche Entwurf, um die eng verflochtenen Krisen von menschlicher Gesundheit und planetarer Belastung gemeinsam anzugehen. Die gesundheitlichen Vorteile sind beeindruckend und gut belegt. Eine Ernährung im Stil der PHD senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes und kann die Gesamtsterblichkeit deutlich reduzieren.

Gleichzeitig zeigt sich: Die Umsetzung ist kein Selbstläufer. Besonders die Mikronährstoffversorgung stellt eine Herausforderung dar, doch diese ist lösbar. Es ist kein Abweichen vom pflanzenbetonten Prinzip nötig, sondern es braucht Wissen und Bewusstsein darüber, wie man die Bioverfügbarkeit verbessert, Lebensmittel gezielt anreichert und, wo nötig, supplementiert.

Die PHD ist kein Dogma, sondern ein flexibler Kompass. Sie verlangt keine Perfektion über Nacht, sondern ermutigt zu einer schrittweisen, bewussten Veränderung hin zu „plant-forward“: mehr von dem, was uns und dem Planeten guttut (Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse), und weniger von dem, was uns beiden schadet (rotes Fleisch, Zucker, stark verarbeitete Produkte).

Die wissenschaftliche Debatte wird weitergehen25Tulloch, A. I. T., Borthwick, F., Bogueva, D., Eltholth, M., Grech, A., Edgar, D., Boylan, S., & McNeill, G. (2023). How the EAT-Lancet Commission on food in the Anthropocene influenced discourse and research on food systems: a systematic review covering the first 2 years post-publication. The Lancet. Global health, 11(7), e1125–e1136. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00212-7., doch die Richtung ist klar. Was wir essen, ist längst mehr als eine persönliche Entscheidung. Es ist ein täglicher Beitrag zur eigenen Gesundheitsdefinition und zur Zukunft unseres Planeten. Die Planetary Health Diet bietet dafür eine realistische, wissenschaftlich fundierte und inspirierende Orientierung.

Das könnte dich auch interessieren

Häufige Fragen zur Planetary Health Diet

Die PHD ist ein wissenschaftliches Referenzmodell. Die Grammangaben basieren auf Nährwertberechnungen für eine durchschnittliche Energiezufuhr von 2.400 kcal. Für die Praxis lassen sich daraus leicht Portionsgrößen ableiten (z. B. 75 g Hülsenfrüchte ≈ 1 Portion gekocht)

Nein, denn die Werte sind Durchschnittswerte. Wer an einem Tag mehr Fisch oder Hülsenfrüchte isst, kann das an anderen Tagen ausgleichen. Entscheidend ist die Gesamtbilanz über die Woche hinweg sowie die Orientierung an den pflanzenbasierten Hauptkomponenten.

Weil der größte Teil der Energie aus Vollkorngetreide stammen soll. Knollen und Wurzeln wie Kartoffeln, Maniok oder Süßkartoffeln sind zwar nährstoffreich, enthalten aber überwiegend Stärke. Die empfohlene Menge von rund 50 g pro Tag dient als Orientierung, um den Anteil komplexer Kohlenhydrate im Gleichgewicht zu halten.

Die Planetary Health Diet ist bewusst flexibel angelegt. Wer keine Milchprodukte konsumiert, kann den Calciumbedarf beispielsweise durch grünes Gemüse, angereicherte Getränke oder Hülsenfrüchte decken. Für andere kann ein moderater Milchkonsum Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.

Diese Menge bezieht sich auf den Nährstoffgehalt von 250 ml Milch. Entsprechend sind 30–40 g Käse oder 125 g Joghurt als äquivalent anzusehen. Die Planetary Health Diet lässt dabei Spielraum – entscheidend sind ein moderater Konsum und eine ausgewogene Gesamtbilanz.

Diese geringe Menge berücksichtigt sowohl die gesundheitlichen Risiken eines hohen Fleischkonsums (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Darmkrebs) als auch die hohe Umweltbelastung durch die Tierhaltung, insbesondere bei Rind und Lamm. Die PHD zielt darauf ab, den Konsum von rotem Fleisch deutlich zu reduzieren, nicht jedoch ihn vollständig auszuschließen.

Doch, aber möglichst wenig und bewusst. Die EAT-Lancet-Kommission empfiehlt, sich überwiegend von unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren und den Verzehr von zugesetztem Zucker, Salz, raffiniertem Mehl sowie gesättigten Fetten zu reduzieren.