Kurz & knapp

- Untergewicht bezeichnet ein Körpergewicht, das unter dem als normal geltenden Bereich liegt, in der Regel mit einem BMI von < 18,5 kg/m².

- Die Ursachen für Untergewicht sind vielfältig und reichen von genetischen Faktoren über Krankheiten bis hin zu psychologischen Bedingungen.

- Gesundheitliche Risiken umfassen Organbeeinträchtigungen, erhöhtes Osteoporoserisiko, hormonelle Ungleichgewichte und psychische Belastungen.

- Die Behandlung erfordert eine Kombination aus Ernährungstherapie, medikamentöser Unterstützung und psychologischer Hilfe.

- Prävention erfolgt durch frühzeitige Erkennung, regelmäßige Gesundheitschecks und einen bewussten Umgang mit Ernährung und Bewegung.

Untergewicht wird oft unterschätzt – dabei kann es körperlich und seelisch genauso belastend sein wie Übergewicht. Wer dauerhaft zu wenig wiegt, kämpft nicht selten mit fehlendem Appetit, unerwünschtem Gewichtsverlust oder dem Gefühl, nicht leistungsfähig zu sein. Auch soziale Missverständnisse oder gut gemeinte Kommentare („Du kannst doch essen, was du willst!“) machen es Betroffenen nicht leichter.

Die Übergänge zwischen „schlank“ und „untergewichtig“ sind fließend – und für Laien oft schwer zu erkennen. Doch unabhängig vom äußeren Eindruck kann ein dauerhaft zu niedriges Gewicht die Gesundheit beeinträchtigen: von Nährstoffmängeln über Zyklusstörungen bis hin zu geschwächter Immunabwehr.

Was genau bedeutet Untergewicht eigentlich? Ab wann wird es kritisch? Und wie gelingt es, auf gesunde Weise zuzunehmen, ohne sich unter Druck zu setzen? In diesem Artikel erfährst du, wie Untergewicht definiert wird, welche Ursachen dahinterstecken können – und welche Wege es gibt, sanft und nachhaltig Gewicht aufzubauen.

Definition von Untergewicht

„Untergewicht“ stellt in der Diskussion rund um Gesundheit und Körperbild einen zentralen Begriff dar. Doch ab wann spricht man von Untergewicht? Die Definition von Untergewicht basiert auf verschiedenen Kriterien und Klassifikationen, von denen der Body Mass Index (BMI) und die ICD-10 die bekanntesten sind.

Ab welchem BMI hat man Untergewicht?

Der Body Mass Index, kurz BMI, ist ein Wert, der anhand des Körpergewichts und der Körpergröße berechnet wird. Er dient als Indikator, um das Gewicht einer Person in Relation zu ihrer Größe zu setzen und somit eine Einschätzung über das Vorliegen von Unter-, Normal- oder Übergewicht zu treffen. Die BMI-Formel lautet:

BMI = Körpergewicht (in kg) / Körpergröße (in m)²

Gemäß Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gilt bei Erwachsenen ein BMI von unter 18,5 kg/m² als Untergewicht. Die WHO unterscheidet Untergewicht zusätzlich in verschiedene Schweregrade (leichtes, mäßiges, starkes Untergewicht), wobei ein extrem niedriger BMI als lebensgefährlich eingestuft werden kann:

- Leichtgradiges Untergewicht: BMI 17 bis 18,49 kg/m²

- Mäßiggradiges Untergewicht: BMI 16 bis 16,99 kg/m²

- Hochgradiges Untergewicht: BMI < 16 kg/m²

Gemäß der S3-Leitlinie „Diagnostik und Behandlung von Essstörungen“ wird das hochgradige Untergewicht weiter in zwei Stufen differenziert:

- Hochgradiges Untergewicht Grad I: BMI 13,0 bis 15,99 kg/m²

- Hochgradiges Untergewicht Grad II: BMI < 13,0 kg/m²

Diese Einteilung basiert auf der signifikant erhöhten Sterblichkeit bei Patientinnen mit Anorexia nervosa, die einen BMI von unter 13,0 kg/m² aufweisen.

BMI-Rechner: Habe ich Untergewicht?

Mit dem BMI-Rechner kannst du einfach und direkt berechnen, ob dein Gewicht im gesunden Bereich liegt. Dieses Tool gibt dir eine schnelle Einschätzung basierend auf deiner Körpergröße und deinem Gewicht. Finde heraus, ob du gemäß BMI im optimalen Bereich bist oder ob ein potenzielles Untergewicht vorliegt.

Definition von Untergewicht bei Kindern und Jugendlichen

Bei Kindern und Jugendlichen wird die Einstufung von Untergewicht anders vorgenommen als bei Erwachsenen. Der BMI ist in dieser Altersgruppe sowohl alters- als auch geschlechtsabhängig, weshalb BMI-Referenzkurven, auch BMI-Perzentilkurven genannt, herangezogen werden. Ein Kind oder Jugendlicher gilt als untergewichtig, wenn sein BMI unter der 10. Perzentile liegt, was bedeutet, dass nur 10 % seiner Altersgenossen einen niedrigeren BMI haben. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) empfiehlt die Verwendung des BMI zur Definition des Gewichtsstatus bei Kindern und stellt entsprechende Perzentilkurven für Jungen und Mädchen auf ihrer Website zur Verfügung.

Untergewicht: ICD-10 Klassifikation

Die ICD-10, oder International Classification of Diseases, 10th Revision, ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem für Krankheiten und gesundheitliche Zustände. Innerhalb dieses Systems wird Untergewicht i. d. R. als ein Symptom oder Anzeichen verschiedener Erkrankungen klassifiziert. In diesem Zusammenhang sind u. a. die Codes "R62.8" (Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung), "R63.0" (Anorexie), "R63.4" (Abnorme Gewichtsabnahme), "R63.6" (Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit) und "R64" (Kachexie) relevant.

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jedes Untergewicht automatisch als eigenständige Krankheit oder gesundheitliches Problem eingestuft wird. Stattdessen dient die Identifizierung von Untergewicht oft als Hinweis auf mögliche zugrunde liegende medizinische Zustände oder Störungen, die besondere Aufmerksamkeit und weitere Untersuchungen erfordern können.

Untergewicht wird anhand des Body Mass Index (BMI) klassifiziert, wobei ein BMI von unter 18,5 kg/m² gemäß WHO-Kriterien als Untergewicht gilt. Dieser Zustand kann in verschiedene Schweregrade unterteilt werden. Die ICD-10-Klassifikation dient der internationalen Referenz bei der Diagnose von Untergewicht, wobei es wichtig ist zu beachten, dass Untergewicht oft ein Symptom verschiedener Erkrankungen, einschließlich Anorexia nervosa (R63.0), ist.

BMI-Tabellen zur Bestimmung von Untergewicht

Ergänzend zur Berechnung des BMI anhand der BMI-Formel und des BMI-Rechners, lässt sich anhand der folgenden Tabellen schnell ablesen, ob jemand im Bereich des Untergewichts liegt. Die Tabellen basieren auf der Definition von Untergewicht gemäß dem BMI, wobei bei Kindern und Jugendlichen aufgrund altersabhängiger Veränderungen der Körperproportionen altersbezogene BMI-Perzentiltabellen verwendet werden.

Untergewicht Tabelle gemäß BMI-Klassifikation

Um das Gewicht zu berechnen, anhand dessen laut BMI Untergewicht vorliegt, kann die BMI-Formel wie folgt umgestellt werden: Gewicht in kg = BMI * (Größe in m)². Die folgende Tabelle zeigt die Gewichtsbereiche zur Klassifikation von Untergewicht in leichtgradiges Untergewicht (BMI 17 bis 18,49 kg/m²), mäßiggradiges Untergewicht (BMI 16 bis 16,99 kg/m²) und hochgradiges Untergewicht (BMI < 16 kg/m²):

| Größe (m) | Leichtgradiges Untergewicht (kg) | Mäßiggradiges Untergewicht (kg) | Hochgradiges Untergewicht (kg) |

|---|---|---|---|

| 1,50 | 38,2–41,6 | 36,0–38,2 | < 36,0 |

| 1,55 | 40,9–44,5 | 38,5–40,9 | < 38,5 |

| 1,60 | 43,7–47,5 | 41,0–43,7 | < 41,0 |

| 1,65 | 46,6–50,7 | 43,6–46,6 | < 43,6 |

| 1,70 | 49,7–54,0 | 46,2–49,7 | < 46,2 |

| 1,75 | 52,9–57,5 | 49,0–52,9 | < 49,0 |

| 1,80 | 56,2–61,1 | 51,8–56,2 | < 51,8 |

| 1,85 | 59,6–64,9 | 54,8–59,6 | < 54,8 |

| 1,90 | 63,1–68,9 | 57,8–63,1 | < 57,8 |

| 1,95 | 66,8–72,9 | 60,8–66,8 | < 60,8 |

| 2,00 | 70,6–77,2 | 64,0–70,6 | < 64,0 |

| 2,05 | 74,5–81,6 | 67,2–74,5 | < 67,2 |

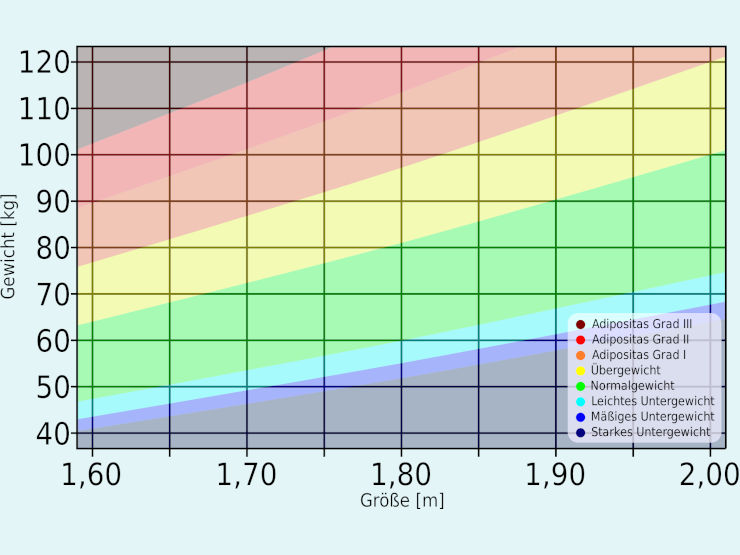

Die folgende Abbildung veranschaulicht die unterschiedlichen Schweregrade des Untergewichts gemäß dem BMI (bläuliche Töne):

Hinweise zur Interpretation der Tabelle

Der BMI-Wert liefert einen ersten Anhaltspunkt über das Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Allerdings bleiben individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht und Körperzusammensetzung unberücksichtigt. So können Frauen trotz eines leicht niedrigeren BMI im gesunden Bereich sein, während Männer durch ihren höheren Muskelanteil oft einen höheren BMI aufweisen, ohne als übergewichtig eingestuft zu werden. Bei der Risikoeinschätzung im Bereich des Untergewichts sollte beachtet werden, dass ein konstant niedriges Gewicht weniger kardiovaskuläre Gefahren birgt als ein rascher Gewichtsverlust. Zudem kann eine vermehrte Wassereinlagerung, wie sie bei Ödemen vorkommt, das tatsächliche Risiko bei Untergewicht maskieren.

Untergewicht Tabellen für Kinder und Jugendliche

Untergewicht bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren wird anhand eines Werts unter der 10. BMI-Perzentile klassifiziert. Um Eltern, Betreuern und medizinischem Fachpersonal eine klare Orientierungshilfe zu bieten, wurden spezifische Tabellen erstellt. Die folgenden Tabellen für Mädchen und Jungen zeigen, ab welchem BMI je nach Alter Untergewicht vorliegt.

Normalgewicht: BMI-Perzentilen für Mädchen und Jungen (0–18 Jahre)

| Alter (Jahre) | Untergewicht Mädchen BMI (kg/m²) | Untergewicht Jungen BMI (kg/m²) |

|---|---|---|

| 0 | < 11,0 | < 11,0 |

| 1 | < 14,8 | < 15,2 |

| 2 | < 14,3 | < 14,6 |

| 3 | < 13,9 | < 14,1 |

| 4 | < 13,7 | < 13,9 |

| 5 | < 13,6 | < 13,8 |

| 6 | < 13,6 | < 13,8 |

| 7 | < 13,7 | < 13,9 |

| 8 | < 13,9 | < 14,1 |

| 9 | < 14,2 | < 14,3 |

| 10 | < 14,5 | < 14,6 |

| 11 | < 14,9 | < 15,0 |

| 12 | < 15,4 | < 15,4 |

| 13 | < 16,1 | < 15,9 |

| 14 | < 16,7 | < 16,5 |

| 15 | < 17,3 | < 17,1 |

| 16 | < 17,8 | < 17,6 |

| 17 | < 18,3 | < 18,1 |

| 18 | < 18,6 | < 18,7 |

Beispiel: Nehmen wir an, wir möchten herausfinden, ob ein 10-jähriger Junge mit einer Körpergröße von 1,40 m und einem Gewicht von 28 kg als untergewichtig gilt. Die Formel zur Berechnung des BMI lautet: Gewicht in kg / (Größe in m)². Setzen wir die Werte in die Formel ein, erhalten wir: BMI = 28 kg / (1,40 m)² = 28 kg / 1,96 m² = 14,3 kg/m². Laut der o. g. Tabelle liegt der BMI für einen 10-jährigen Jungen bei Untergewicht unter 14,6 kg/m². Da unser berechneter BMI von 14,3 kg/m² unter diesem Wert liegt, gilt der Junge als untergewichtig.

Ursachen von Untergewicht

Untergewicht kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, die von Ernährungsgewohnheiten bis hin zu genetischen Faktoren reichen. Während einige Menschen von Natur aus schlank sind, können andere aufgrund bestimmter Erkrankungen oder Lebensumstände Schwierigkeiten haben, ein gesundes Gewicht zu halten. Dabei kann zwischen primären Ursachen, die direkt mit dem Gewichtsverlust in Verbindung stehen, und sekundären Ursachen, die durch andere Erkrankungen bedingt sind, unterschieden werden. Im Folgenden werden die häufigsten Ursachen für Untergewicht aufgezeigt.

Ernährungsfaktoren

Eine unausgewogene Ernährung, die nicht genügend Kalorien, Vitamine und Mineralstoffe liefert, kann zu Untergewicht führen. Dies kann durch unregelmäßige Mahlzeiten, eine sehr restriktive Diät, eine einseitige Ernährung aus Angst vor Unverträglichkeiten oder durch den Verzehr von Nahrungsmitteln mit einem geringen Nährwert verursacht werden. Unterernährung, oft bedingt durch Armut oder mangelnden Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln, ist eine häufige Ursache für Untergewicht1Maleta K. (2006). Undernutrition. Malawi medical journal : the journal of Medical Association of Malawi, 18(4), 189–205. 2Institute of Medicine (US) Committee on Nutrition Services for Medicare Beneficiaries. The Role of Nutrition in Maintaining Health in the Nation's Elderly: Evaluating Coverage of Nutrition Services for the Medicare Population. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. 4, Undernutrition. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225291/.. Darüber hinaus kann die Unfähigkeit, Nährstoffe aufgrund von Magen-Darm-Problemen oder Lebererkrankungen richtig aufzunehmen, ebenfalls zu einem unzureichenden Gewicht beitragen.

Stoffwechselerkrankungen

Einige Menschen haben einen schnelleren Stoffwechsel als andere, was bedeutet, dass sie mehr Kalorien verbrennen, selbst im Ruhezustand. Erkrankungen wie die Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) können den Stoffwechsel beschleunigen und zu einem Gewichtsverlust führen. Ein erhöhter Stoffwechsel oder Energieverbrauch kann auch genetisch bedingt sein. Es ist jedoch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass gesunde untergewichtige Personen "essen können, was sie wollen" und es dann durch eine hohe Aktivität oder einen erhöhten Stoffwechsel verbrennen. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass sie weniger Kalorien konsumieren und weniger aktiv sind, obwohl ihr Grundumsatz im Verhältnis höher ist, was mit erhöhten Schilddrüsenhormonspiegeln in Verbindung steht3Hu, S., Zhang, X., Stamatiou, M., Hambly, C., Huang, Y., Ma, J., Li, Y., & Speakman, J. R. (2022). Higher than predicted resting energy expenditure and lower physical activity in healthy underweight Chinese adults. Cell metabolism, 34(10), 1413–1415. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.05.012..

Psychische Faktoren

Psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, können den Appetit beeinträchtigen und zu Gewichtsverlust beitragen4Ramos-Vera, C., Serpa Barrientos, A., Vallejos-Saldarriaga, J., & Saintila, J. (2022). Network Analysis of Depressive Symptomatology in Underweight and Obese Adults. Journal of primary care & community health, 13, 21501319221096917. https://doi.org/10.1177/21501319221096917.. Chronischer Stress kann ebenfalls den Appetit und das Essverhalten beeinflussen, was zu Untergewicht führen kann. Andere psychische Zustände, wie Essstörungen, können ebenfalls zu erheblichem Gewichtsverlust führen. Anorexia nervosa, eine Form der Essstörung, ist ein Zustand, bei dem Betroffene ein verzerrtes Körperbild hat extrem restriktive Essgewohnheiten entwickeln. Diese restriktiven Gewohnheiten können in schweren Mangelerscheinungen und gesundheitlichen Komplikationen resultieren5Moore CA, Bokor BR. Anorexia Nervosa. [Updated 2022 Aug 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459148/.. Oftmals führt auch übermäßige Bewegung, die mit bestimmten Essstörungen einhergeht, zu Nährstoffmängeln6Sudi, K., Ottl, K., Payerl, D., Baumgartl, P., Tauschmann, K., & Müller, W. (2004). Anorexia athletica. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 20(7-8), 657–661. https://doi.org/10.1016/j.nut.2004.04.019..

Krankheiten und medizinische Zustände

Verschiedene Krankheiten, von Infektionen bis hin zu Krebs, können den Appetit reduzieren oder den Kalorienverbrauch des Körpers erhöhen, was zu Untergewicht führt. Ebenso können Medikamente und Behandlungen, wie eine Chemotherapie, den Appetit beeinflussen und den Stoffwechsel verändern. Krankheiten wie Typ-1-Diabetes, Tuberkulose und bestimmte Krebsarten sind mit Untergewicht assoziiert7Lucier J, Weinstock RS. Type 1 Diabetes. [Updated 2023 Mar 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507713/. 8Adigun R, Singh R. Tuberculosis. [Updated 2023 Jul 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441916/. 9Nicholson, B. D., Hamilton, W., Koshiaris, C., Oke, J. L., Hobbs, F. D. R., & Aveyard, P. (2020). The association between unexpected weight loss and cancer diagnosis in primary care: a matched cohort analysis of 65,000 presentations. British journal of cancer, 122(12), 1848–1856. https://doi.org/10.1038/s41416-020-0829-3.. Bei schweren Krankheitsbildern spricht man auch von Kachexie, einem Zustand extremer körperlicher Schwäche10Baker Rogers J, Syed K, Minteer JF. Cachexia. [Updated 2023 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470208/.. Dabei ist zu betonen, dass nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch die Nebenwirkungen der Behandlung zu einem signifikanten Gewichtsverlust beitragen können.

Genetik und Vererbung

Die genetische Veranlagung spielt eine Rolle bei der Bestimmung des Körperbaus und des Stoffwechsels einer Person. Menschen, deren Familienmitglieder von Natur aus schlank sind, haben möglicherweise eine genetische Veranlagung für einen schlanken Körperbau11Lund, J., & Clemmensen, C. (2023). Physiological protection against weight gain: evidence from overfeeding studies and future directions. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 378(1885), 20220229. https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0229.. Es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere Mitglieder derselben Familie ähnliche Körperstrukturen und Stoffwechselraten aufweisen. Genetische Faktoren können somit das Risiko für Untergewicht erhöhen oder verringern12Nagata, J. M., Braudt, D. B., Domingue, B. W., Bibbins-Domingo, K., Garber, A. K., Griffiths, S., & Murray, S. B. (2019). Genetic risk, body mass index, and weight control behaviors: Unlocking the triad. The International journal of eating disorders, 52(7), 825–833. https://doi.org/10.1002/eat.23083. 13Berrettini W. (2004). The genetics of eating disorders. Psychiatry (Edgmont (Pa. : Township)), 1(3), 18–25.. Dies kann sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich bringen, wenn es darum geht, ein gesundes Gewicht zu halten.

Symptome von Untergewicht

Untergewicht kann sich durch eine Vielzahl von Anzeichen und Symptomen bemerkbar machen, die sowohl körperlich als auch psychisch sein können. Während einige dieser Symptome offensichtlich sind, können andere subtiler und weniger erkennbar sein, insbesondere bei Kindern. Oftmals werden diese Anzeichen übersehen oder als normale Entwicklungsphasen fehlinterpretiert. Daher ist es wichtig, auf wiederkehrende oder anhaltende Symptome zu achten und gegebenenfalls einen Arzt zu konsultieren.

Körperliche Symptome

Untergewicht kann zu sichtbarem Gewichtsverlust, einer verringerten Muskelmasse und einer dünnen, brüchigen Haut führen. Oftmals sind die Knochen prominenter sichtbar, insbesondere an Stellen wie den Handgelenken und Schultern. Haarausfall, brüchige Nägel und blasse Haut gehören ebenfalls zu den Symptomen. Zudem kann es zu einer verminderten Wundheilung, Kreislaufproblemen und Schwindelgefühlen kommen. Müdigkeit, ständige Kälte und ein geschwächtes Immunsystem sind weitere häufige körperliche Anzeichen von Untergewicht. Ein unregelmäßiger Herzschlag und hormonelle Ungleichgewichte können ebenfalls auftreten. Häufige Infektionen und eine verlängerte Erholungszeit nach Krankheiten können auch auf ein Untergewicht hinweisen. Zudem können Verdauungsprobleme wie Verstopfung oder Blähungen auftreten.

Psychische Symptome

Neben den körperlichen Anzeichen kann Untergewicht auch psychische Symptome hervorrufen. Dazu gehören Konzentrationsschwierigkeiten, eine erhöhte Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen. In einigen Fällen treten Depressionen oder Angstzustände auf. Ein verzerrtes Körperbild, übermäßige Sorgen um das Körpergewicht und ein geringes Selbstwertgefühl sind häufige psychische Symptome. Schlafstörungen, soziale Isolation und das Gefühl der ständigen Erschöpfung können ebenfalls ein Zeichen von psychischen Belastungen durch Untergewicht sein. Das ständige Grübeln über Nahrung und Kalorienzufuhr kann den Alltag der Betroffenen dominieren. Viele Betroffene entwickeln auch eine übermäßige Beschäftigung mit Essen, was zu Zwangsgedanken führen kann. Einige können soziale Aktivitäten meiden, aus Angst vor dem Essen in der Öffentlichkeit.

Symptome bei Kindern

Bei Kindern kann Untergewicht das Wachstum und die Entwicklung beeinträchtigen. Sie können hinter ihren Altersgenossen in Größe und Gewicht zurückbleiben. Oftmals zeigen sie Anzeichen von Müdigkeit und haben Schwierigkeiten, sich im Unterricht zu konzentrieren. Ein geschwächtes Immunsystem kann dazu führen, dass sie anfälliger für Krankheiten werden. Zudem können sie Anzeichen von sozialer Zurückgezogenheit oder geringem Selbstwertgefühl aufweisen. Das Untergewicht kann Einfluss auf die schulischen Leistungen nehmen und zu Schwierigkeiten bei sportlichen Aktivitäten beitragen. Auch könnten betroffene Kinder weniger Interesse an sozialen Aktivitäten oder Spielen zeigen. Ein vermehrtes Auftreten von Schlafprobleme oder nächtlichem Aufwachen sind ebenfalls möglich.

Folgen von Untergewicht

Untergewicht, ob primär oder sekundär, kann erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden einer Person haben. Während einige Menschen von Natur aus schlank sind und keine gesundheitlichen Probleme haben, kann ein signifikantes Untergewicht, insbesondere wenn es plötzlich oder ohne erkennbaren Grund auftritt, auf ernsthafte gesundheitliche Probleme hinweisen und zu weiteren Komplikationen führen. Ein extremes Untergewicht kann gefährlich sein und zu weiteren gesundheitlichen Komplikationen führen.

Gesundheitliche Risiken

Ein niedriges Körpergewicht beeinflusst diverse Organe und Systeme. Herz, Gehirn und Knochen können in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Ein niedriges Körpergewicht erhöht das Osteoporoserisiko und kann bei Betroffenen zu spontanen Knochenbrüchen führen, selbst bei jüngeren Menschen. Das Immunsystem kann geschwächt sein, was die Anfälligkeit für Infektionen steigert. Zudem besteht die Gefahr eines Mangels an essenziellen Aminosäuren und Mikronährstoffen, was sich in weiteren gesundheitlichen Problemen wie Anämie oder Haarausfall äußern kann. Hormonelle Ungleichgewichte können ebenfalls auftreten, was ebenfalls zu gesundheitlichen Herausforderungen führt. Bei extrem niedrigem Gewicht treten organische Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen und Nierenfunktionsstörungen auf, wodurch die körperliche Leistungsfähigkeit drastisch abnehmen kann. In extremen Fällen ist starkes Untergewicht lebensbedrohlich.

Psychologische und soziale Folgen

Untergewicht kann auch psychologische Auswirkungen haben, einschließlich eines verringerten Selbstwertgefühls und eines verzerrten Körperbildes. Zudem kann eine ständige Beschäftigung mit dem eigenen Gewicht und Körper zu weiterem Stress führen. Betroffene ziehen sich oft zurück, fühlen sich isoliert oder werden von anderen gemieden. Depressionen oder Angstzustände sind nicht selten die Folge. In manchen Fällen entwickeln Betroffene auch Schlafstörungen oder leiden unter ständiger Erschöpfung. Dies beeinflusst nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern kann auch die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die sozialen Auswirkungen können sich auf zwischenmenschliche Beziehungen und die berufliche Leistung auswirken, wobei Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie entstehen können.

Folgen für Gebärfähige und Schwangere

Ein sehr niedriger Körperfettanteil bei Frauen, oft bedingt durch eine Essstörung oder übermäßige körperliche Anstrengung, kann zu Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation) führen. Dieser Zustand beeinträchtigt nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern kann auch zu Komplikationen während der Schwangerschaft beintragen, insbesondere wenn die Gewichtszunahme während dieser Zeit unzureichend ist. Ein unzureichendes Gestationsgewicht birgt Risiken sowohl für die Mutter als auch für das ungeborene Kind. Hormonelle Ungleichgewichte, die durch Untergewicht verursacht werden, können das Risiko von Frühgeburten oder einem niedrigen Geburtsgewicht erhöhen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Kind im späteren Leben gesundheitliche Probleme oder Entwicklungsverzögerungen zeigt.

Folgen in der Pubertät

Die Pubertät ist eine entscheidende Phase des Wachstums und der Entwicklung. Untergewicht während dieser Zeit beeinträchtigt nicht nur das Wachstum und die körperliche Entwicklung, sondern kann auch die hormonelle Reifung verzögern. Jugendliche, die untergewichtig sind, bleiben oft in ihrer Größe und ihrem Gewicht hinter ihren Altersgenossen zurück. Ein verzögertes Einsetzen der Menstruation bei Mädchen oder eine verzögerte Stimmveränderung bei Jungen sind mögliche Folgen. Hormonelle Veränderungen, die während der Ovulation auftreten, tragen zum Verlust der Knochenmineraldichte bei. Dies erhöht das Risiko für Osteoporose und Frakturen in späteren Jahren, besonders wenn das Untergewicht durch Essstörungen oder übermäßige Bewegung bedingt ist. Zudem können Konzentrationsprobleme und ein verringertes Selbstwertgefühl auftreten, was die schulische und soziale Entwicklung beeinflussen kann.

Therapie und Behandlung von Untergewicht

Untergewicht kann sowohl physische als auch psychische Auswirkungen auf den Körper haben. Daher ist es wichtig, eine umfassende Therapie und Behandlung zu verfolgen, um das Körpergewicht auf ein gesundes Niveau zu bringen und die zugrunde liegenden Ursachen zu behandeln. Die richtige Therapieansatz hängt von der individuellen Situation des Betroffenen ab. Während für einige eine Ernährungsumstellung ausreicht, benötigen andere eine intensivere medizinische und psychologische Betreuung. Es ist entscheidend, den gesamten Menschen zu betrachten und nicht nur das Symptom des Untergewichts.

Ernährungstherapie

Eine der Hauptstrategien zur Behandlung von Untergewicht ist die Ernährungstherapie. Betroffene werden oft angehalten, ihre Kalorienzufuhr zu erhöhen, indem sie ausreichend kalorienreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen. Hochkalorische Nahrung und spezielle Aufbaunahrung, die z. B. in Apotheken oder Drogerien erhältlich ist, können unterstützend dazu beitragen, das Gewicht effektiv zu steigern. Dabei ist es nicht nur wichtig, die Menge, sondern auch die Qualität der Nahrung zu berücksichtigen, um eine ausgewogene Zufuhr von Makro- und Mikronährstoffen zu gewährleisten. Flüssige Nahrungsergänzungen bieten ebenfalls eine praktische Option zur Kalorienaufnahme. Ein individueller Ernährungsplan kann dabei helfen, gesund zuzunehmen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe aufgenommen werden. Die Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater oder -therapeuten kann hierbei besonders wertvoll sein, um den Plan an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Betroffenen anzupassen.

Medikamentöse Behandlung

Es gibt verschiedene Medikamente, die den Appetit steigern, sei es als Hauptwirkung oder als Nebenwirkung. Antidepressiva wie Mirtazapin oder Amitriptylin sowie Antipsychotika, insbesondere Chlorpromazin und Haloperidol, beeinflussen den Appetit positiv. In bestimmten Fällen kann medizinisches Cannabis (Cannabinoide wie Dronabinol) als Mittel gegen schweren Appetitverlust eingesetzt werden. Antihistaminika wie Diphenhydramin oder Cyproheptadin regen ebenfalls den Appetit an. Allerdings ist zu beachten, dass nicht alle Patienten gleich auf Medikamente ansprechen, weshalb eine Anpassung der Dosierung oder ein Wechsel des Medikaments erforderlich sein kann. Eine regelmäßige Überwachung und Bewertung des Patienten ist entscheidend, um den Therapieerfolg sicherzustellen und mögliche Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen. Die Einnahme solcher Medikamente sollte stets mit einem Arzt abgestimmt werden, um potenzielle Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen zu berücksichtigen.

Psychologische Unterstützung und Therapie

Neben der physischen Behandlung spielt auch die psychologische Unterstützung eine entscheidende Rolle. Ein verzerrtes Körperbild oder tief verwurzelte Ängste tragen oft zu Untergewicht bei. Psychologische Therapien helfen, diese Probleme zu adressieren und fördern ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper sowie zur Nahrungsaufnahme. Verhaltenstherapeutische Ansätze können dabei helfen, schädliche Denkmuster zu erkennen und zu verändern. Zudem können Gruppentherapien Betroffenen eine Plattform bieten, um Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Individuelle Betreuung und Gesprächstherapien können das Selbstbewusstsein stärken und den Weg zu einem gesunden Lebensstil ebnen. Sie bieten zudem Unterstützung bei der Bewältigung von Begleiterscheinungen wie Depressionen oder Angstzuständen, die mit Untergewicht verbunden sind.

Spezielle Therapieansätze für Kinder

Kinder und Jugendliche mit Untergewicht benötigen besondere Aufmerksamkeit, da ihre Entwicklung beeinträchtigt sein kann. Daher ist es wichtig, spezielle Therapieansätze zu verfolgen, die auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Eine ausgewogene Ernährung ist hierbei von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten. Ernährungsberater und -therapeuten können mit den Eltern zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Ernährungspläne zu erstellen und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Kalorien- und Nährstoffziele erreichen. Bei schwerem Untergewicht kann eine stationäre Aufnahme empfehlenswert sein. In solchen Fällen können multidisziplinäre Teams, bestehend aus Ärzten, Ernährungsberatern und Psychologen, gemeinsam an der Genesung des Kindes arbeiten. Gleichzeitig ist es wichtig, die zugrunde liegenden Ursachen, sei es körperlich oder psychisch, in einem kinderfreundlichen Umfeld zu behandeln.

FAQ zu Untergewicht

Untergewicht bezeichnet ein Körpergewicht, das unter dem als normal oder gesund betrachteten Bereich liegt. Es kann aufgrund verschiedener Faktoren auftreten, einschließlich genetischer Veranlagung, Ernährungsgewohnheiten, medizinischer Zustände oder psychologischer Faktoren. In der Regel wird ein Body-Mass-Index (BMI) < 18,5 kg/m² als Untergewicht definiert.

Das Risiko gesundheitlicher Probleme steigt mit dem Grad des Untergewichts. Ein BMI < 17,0 kg/m² gilt als mäßiges Untergewicht, < 16 kg/m² als schweres, bei dem organische Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen, Nierenfunktionsstörungen oder spontane Knochenbrüche auftreten können. Hochgradiges Untergewicht liegt bei einem BMI < 13,0 kg/m² vor. Werte < 12,0 kg/m² deuten auf eine akute Lebensgefahr hin, während ein BMI < 10,0 kg/m² meist nicht mit dem Überleben vereinbar ist.

Manche Menschen besitzen von Natur aus einen beschleunigten Stoffwechsel, wodurch sie Kalorien schneller verbrennen. Zudem können bestimmte gesundheitliche Probleme die Nährstoffaufnahme hemmen oder den Kalorienverbrauch steigern. Faktoren wie Verdauungsstörungen oder eine ineffiziente Nährstoffverwertung können ebenfalls dazu beitragen, dass jemand trotz ausreichender Nahrungsaufnahme untergewichtig bleibt.

Bei schwerem Untergewicht, insbesondere wenn es mit anderen gesundheitlichen Problemen oder Essstörungen einhergeht, ist eine stationäre Behandlung empfehlenswert. Ein BMI, der deutlich unter 17 liegt, oder das Vorhandensein anderer gesundheitlicher Komplikationen kann ein Indikator für die Notwendigkeit einer klinischen Intervention sein. Die Entscheidung sollte im Kontext des individuellen Patienten und in Absprache mit einem Arzt erfolgen.

Der Arzt wird zunächst eine gründliche Anamnese durchführen, um die möglichen Ursachen für das Untergewicht zu ermitteln. Dies kann Bluttests, Bildgebungsverfahren und andere diagnostische Tests umfassen. Basierend auf den Ergebnissen wird ein individueller Therapieplan erstellt. Der Therapieplan kann Ernährungsempfehlungen, medikamentöse Behandlungen und ggf. psychologische Unterstützung oder Physiotherapie beinhalten.

Entscheidend ist, die zugrunde liegende Ursache des Untergewichts zu identifizieren und zu behandeln. Dies kann eine Kombination aus Ernährungsumstellung, medikamentöser Behandlung und psychologischer Unterstützung beinhalten. Dabei spielt eine ausgewogene Ernährung, die reich an Kalorien und Nährstoffen ist, eine zentrale Rolle. Eine professionelle Ernährungsberatung kann dabei helfen, einen individuellen und effektiven Ernährungsplan zu erstellen.

Die Rückkehr der Menstruation kann durch eine Gewichtszunahme und das Erreichen eines gesunden BMI unterstützt werden. In einigen Fällen kann eine medikamentöse Behandlung erforderlich sein, um den Menstruationszyklus zu regulieren. Bei Untergewicht und ausbleibender Menstruation ist ärztliche Beratung ratsam.

Um bei Untergewicht zuzunehmen, sollte man auf eine nährstoffreiche Ernährung setzen, die reich an Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten ist, wie sie in der Mittelmeerküche mit guten Ölen, Fisch, Gemüse und Nüssen vorkommt. Statt größere Portionen zu essen, ist es effektiver, 6–7 kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen. Abends sollten die Mahlzeiten leichter sein, um die Verdauung nicht zu belasten und einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten.

Für den Aufbau von Muskelmasse ist eine ausreichende Kalorienzufuhr in Verbindung mit gezieltem Krafttraining entscheidend. Ein individueller Ernährungs- und Trainingsplan kann dabei unterstützen, gesund zuzunehmen und Muskelmasse aufzubauen. Durch die Kombination von Krafttraining mit einer proteinreichen Ernährung kann das Muskelwachstum gefördert werden. Es ist wichtig, genügend Kalorien aufzunehmen, um das Training zu unterstützen.

Ja, für untergewichtige Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Therapieansätze, die individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Diese beinhalten eine Ernährungsberatung, medizinische Untersuchungen und bei Bedarf psychologische Unterstützung. Die genaue Vorgehensweise richtet sich nach den spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen des jeweiligen Kindes.

Das könnte dich auch interessieren

Übergewicht und Adipositas: Fakten in Kürze

Untergewicht bringt eigene gesundheitliche Herausforderungen und Risiken mit sich, die sich deutlich von denen des Übergewichts unterscheiden. Die Ursachen für Untergewicht sind vielfältig, von genetischen Faktoren über Krankheiten bis hin zu psychologischen Bedingungen. Eine frühzeitige Erkennung und eine ganzheitliche Behandlung, die Ernährung, medizinische Betreuung und psychologische Unterstützung kombiniert, sind entscheidend, um langfristige gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden.

Wichtige Punkte zum Thema Untergewicht lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Definition: Untergewicht bezeichnet ein Körpergewicht, das unter dem als normal oder gesund betrachteten Bereich liegt (für Erwachsene i. d. R. BMI < 18,5 kg/m²).

- Ursachen: Genetik, Krankheiten, Stoffwechselbesonderheiten und psychologische Faktoren wie Essstörungen oder Stress.

- Gesundheitliche Risiken: Beeinträchtigung von Organen und Systemen, erhöhtes Osteoporoserisiko, hormonelle Ungleichgewichte, geschwächtes Immunsystem und psychische Belastungen.

- Behandlung: Die Therapie umfasst eine Kombination aus Ernährungstherapie, medikamentöser Behandlung und psychologischer Unterstützung, wobei individuell angepasste Therapieansätze entscheidend sind.

- Prävention: Frühzeitige Erkennung, regelmäßige Gesundheitschecks und ein bewusster Umgang mit Ernährung und körperlicher Aktivität sind Schlüssel zur Vorbeugung.

Abschließend gilt: Jeder Mensch ist einzigartig. Daher ist es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und bei Bedenken bezüglich des Gewichts professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.