Zöliakie (glutensensitive Enteropathie) ist eine komplexe Erkrankung, die durch eine Vielzahl von Symptomen gekennzeichnet ist und in jedem Lebensalter auftreten kann. Aber wie wird Zöliakie diagnostiziert?

Im ersten Teil unserer Artikelreihe haben wir bereits die Definition der Zöliakie erörtert, bei der es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, die durch den Verzehr von Gluten ausgelöst wird. Die Hauptursachen wurden als genetische Prädisposition in Kombination mit dem Konsum von glutenhaltigen Lebensmitteln identifiziert. Die Symptomatik der Zöliakie ist vielfältig und reicht von gastrointestinalen Beschwerden wie Durchfall und Blähungen bis hin zu extraintestinalen Manifestationen wie Müdigkeit, Gewichtsverlust und neurologischen Symptomen.

Letzte Aktualisierung am 7.01.2026 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Bedeutung einer genauen Diagnose der Zöliakie kann nicht genug betont werden. Eine frühzeitige Diagnose und Intervention können entscheidend für die Lebensqualität des Patienten sein.

Eine frühzeitige und korrekte Diagnose ermöglicht nicht nur eine angemessene Behandlung und Linderung der Symptome, sondern verhindert auch langfristige Komplikationen und assoziierte Erkrankungen. Zudem können Betroffene mit einer genauen Diagnose eine glutenfreie Ernährung beginnen, die der Hauptpfeiler der Behandlung ist. Dies kann das Risiko für andere Autoimmunerkrankungen und gesundheitliche Probleme reduzieren.

In diesem zweiten Teil der Artikelreihe werden wir uns mit den verschiedenen Diagnosemethoden der Zöliakie befassen, von Bluttests bis hin zu invasiven Verfahren wie der Endoskopie. Ein weiteres Augenmerk wird auch auf Differentialdiagnosen gelegt, um andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome verursachen können, auszuschließen.

Die Inhalte des Artikels orientieren sich u. a. an der aktualisierten S2k-Leitlinie Zöliakie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) vom Dezember 2021.

Diagnostische Methoden

Die Diagnose von Zöliakie ist ein mehrstufiger Prozess, der verschiedene klinische, serologische und histologische Komponenten umfasst. Eine genaue Diagnose ist entscheidend, um eine angemessene Behandlung zu gewährleisten und mögliche Komplikationen zu vermeiden. Die folgenden Abschnitte beleuchten die verschiedenen diagnostischen Ansätze, die in der klinischen Praxis eingesetzt werden.

1. Bluttests bei Zöliakie

Bluttests spielen eine entscheidende Rolle in der Diagnose von Zöliakie. Sie ermöglichen es, spezifische Antikörper im Blut zu identifizieren, die bei Zöliakie-Betroffenen in erhöhten Mengen vorkommen.

Zöliakie-spezifische Autoantikörper

Die serologische Diagnose von Zöliakie basiert hauptsächlich auf dem Nachweis von spezifischen Autoantikörpern im Blut. Diese Antikörper sind Proteine, die vom Immunsystem produziert werden und gegen körpereigene Strukturen gerichtet sind, wenn Gluten konsumiert wird. Die wichtigsten Zöliakie-spezifischen Autoantikörper sind:

- Autoantikörper gegen Gewebstransglutaminase 2 (tTG-IgA): Auch als TG-2 oder TGA bekannt, sind diese Antikörper bei Zöliakie-Patienten häufig erhöht. Sie sind ein Hauptindikator für die Krankheit und zeigen die höchste Spezifität für die serologische Zöliakie-Diagnostik.

- Endomysium-Antikörper (EMA) der Klasse IgA: Diese Antikörper sind ebenfalls spezifisch für Zöliakie und können in Kombination mit tTG-IgA zur Bestätigung der Diagnose verwendet werden.

Ein weiterer wichtiger Marker in der Zöliakie-Diagnostik ist der Gliadin-Wert. Gliadine sind Bestandteile des Glutens und können bei Zöliakie-Patienten eine Immunreaktion auslösen. Es gibt verschiedene Tests, die den Gehalt an Antikörpern gegen Gliadin im Blut messen. Ein erhöhter Gliadin-Antikörper-Wert kann auf eine Zöliakie hinweisen, aber es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Menschen mit erhöhten Gliadin-Antikörpern auch Zöliakie haben.

Zusätzlich zur Bestimmung von tTG-IgA sollte auch das Gesamt-IgA im Serum gemessen werden. Ein normaler Gesamt-IgA-Wert stellt sicher, dass der Patient nicht selektiv IgA-defizient ist, was die Interpretation von tTG-IgA beeinflussen könnte.

Die Bestimmung dieser Zöliakie-spezifischen Autoantikörper ermöglicht ein Screening auf Zöliakie sowohl bei symptomatischen als auch bei asymptomatischen Patienten. Es muss jedoch betont werden, dass ein positives Ergebnis in einem Bluttest nicht ausreicht, um die Diagnose Zöliakie zu stellen. Weitere Untersuchungen, insbesondere eine Dünndarmbiopsie, sind oft erforderlich, um die Diagnose zu bestätigen.

Interpretation der Blutwerte

Die Interpretation der Blutwerte ist entscheidend für die Diagnose von Zöliakie. Hier einige wichtige Punkte zur Interpretation:

- Erhöhte tTG-IgA-Werte: Wenn im lokalen Labor die tTG-IgA-Werte über dem 10-fachen der Norm liegen und EMA positiv ist, liegt der positive Vorhersagewert für eine Zöliakie-Diagnose bei 99,75 %. Dies bestätigt die hohe Zuverlässigkeit dieser Tests bei der Diagnose von Zöliakie.

- Normale Blutwerte: Wenn tTG-IgA nicht erhöht ist und das Gesamt-IgA im Altersnormbereich liegt, und es keine Risikofaktoren für eine falsch negative Serologie gibt, ist eine Zöliakie mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. In allen anderen Fällen muss eine Zöliakie weiter abgeklärt werden.

Obwohl Bluttests ein wertvolles Instrument zur Diagnose von Zöliakie sind, reichen sie allein nicht aus. Eine endgültige Diagnose erfordert i. d. R. eine Kombination aus Bluttests, einer Biopsie des Dünndarms und einer sorgfältigen klinischen Beurteilung.

Zusätzliche Hinweise zur Interpretation

- Mikronährstoffdefizite: Personen mit unbehandelter Zöliakie zeigen oft Mikronährstoffdefizite bei der Diagnosestellung.

- Eisenmangelanämie: Bei Erwachsenen ist die Eisenmangelanämie die häufigste extraintestinale Manifestation der Zöliakie. Ein anhaltender Eisenmangel kann auf eine fortgesetzte Glutenexposition hinweisen.

- Folsäure- und Vitamin B12-Mangel: Bei neu diagnostizierten Zöliakie-Patienten können Mängel an Folsäure und Vitamin B12 festgestellt werden.

- Vitamin D-Mangel: Ein Vitamin D-Mangel tritt häufig bei Personen mit Zöliakie auf. Monitoring und Substitution von Vitamin D sind angezeigt.

- Leberwerte: Bei anfänglich erhöhten Leberwerten sollte im Verlauf eine Normalisierung der Transaminasen unter einer glutenfreien Diät dokumentiert werden.

- Autoimmun-Schilddrüsenerkrankung: Ein Screening auf eine assoziierte autoimmune Schilddrüsenerkrankung sollte durchgeführt werden.

- Lipidprofil: Bei Zöliakie-Patienten wurden Veränderungen im Lipidprofil unter einer glutenfreien Diät beschrieben.

Diese Hinweise sollten im Kontext der gesamten medizinischen Bewertung und in Absprache mit einem Arzt interpretiert werden.

Bluttests sind ein wesentliches Instrument zur Erstdiagnose von Zöliakie, wobei spezifische Antikörper wie Transglutaminase AK und Gliadin-Wert im Fokus stehen. Die Interpretation dieser Werte, insbesondere in Kombination mit anderen klinischen und histologischen Befunden, ist entscheidend für eine genaue Diagnose und das Verständnis des Krankheitsverlaufs.

2. Biopsie bei Zöliakie

Die Diagnose von Zöliakie basiert nicht nur auf klinischen Symptomen und serologischen Tests, sondern auch auf der histologischen Untersuchung von Dünndarmbiopsien. Die Biopsie ermöglicht es, die charakteristischen Veränderungen der Dünndarmschleimhaut, die durch eine Glutenunverträglichkeit verursacht werden, direkt zu visualisieren. Dieser invasive, aber entscheidende Schritt liefert oft den endgültigen Beweis für das Vorliegen der Erkrankung.

Bedeutung und Durchführung

Die Biopsie, insbesondere die Entnahme von Schleimhautproben aus dem Duodenum, stellt einen wesentlichen Bestandteil der Primärdiagnostik der Zöliakie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dar. Die histologische Untersuchung dieser Proben kann primär die Verdachtsdiagnose stellen, den serologischen Verdacht auf Zöliakie bestätigen oder auch zum Ausschluss bzw. Nachweis möglicher anderer Differentialdiagnosen dienen. Die Analyse multipler Biopsien aus verschiedenen Abschnitten des Duodenums ist für eine korrekte Diagnosestellung erforderlich, da die charakteristischen histologischen Veränderungen der Zöliakie sehr fleckförmig auftreten und in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden sein können. Daher wird empfohlen, Biopsate aus dem mittleren und distalen Duodenum sowie aus dem Bulbus duodeni zu entnehmen. Laut Leitlinie haben Studien gezeigt, dass die höchste Sensitivität bei einer Anzahl von 4 bis 6 Biopsien aus verschiedenen Abschnitten des Duodenums erreicht werden konnte.

Diagnose ohne Biopsie: Möglichkeiten und Kontroversen

Die Möglichkeit einer Zöliakie-Diagnose ohne Biopsien wurde erstmals 2012 von der European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) für Kinder und Jugendliche vorgestellt. In der großen internationalen ProCeDE-Studie wurden die Kriterien als sicher für die Vorhersage einer Zottenatrophie bestätigt. Wenn im lokalen Labor die tTG-IgA-Werte über dem 10-fachen der Norm lagen und EMA positiv war, lag der positive Vorhersagewert für eine Zöliakie-Diagnose bei 99,75 %. Die Ergebnisse dieser und anderer Studien bestätigen, dass die Zöliakie-Diagnose ohne Biopsien bei Einhaltung der Kriterien sicher ist und bei über 50 % der pädiatrischen Patienten mit Zöliakie zur Anwendung kommen kann. Es wird jedoch betont, dass in die Diagnosefindung mit oder ohne Biopsie ein Kinder-Gastroenterologe einbezogen werden muss, um Fehler in der Interpretation der Serologie zu vermeiden und um Eltern und Patienten umfassend über die lebenslange Erkrankung und ihre Konsequenzen zu informieren.

Die Biopsie nimmt bei der Diagnose von Zöliakie eine zentrale Rolle ein, wobei unter bestimmten Umständen und bei Einhaltung strenger Kriterien auch eine Diagnose ohne Biopsie möglich und sicher ist. Patienten und ihre Familien sollten über die Vor- und Nachteile beider Ansätze umfassend informiert werden.

3. Bildgebende Verfahren

Bildgebende Verfahren spielen in der Medizin eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Überwachung verschiedener Erkrankungen. Sie ermöglichen es Ärzten, Strukturen und Funktionen des Körpers ohne invasive Eingriffe zu visualisieren.

Bei der Zöliakie, einer Autoimmunerkrankung, bei der der Verzehr von Gluten zu einer Schädigung des Dünndarms führt, sind bildgebende Verfahren besonders nützlich, um die Auswirkungen der Krankheit auf den Darm zu beurteilen. Die Zöliakie kann zu einer Vielzahl von Veränderungen im Darm führen, darunter die Atrophie der Darmzotten, die für die Nährstoffaufnahme verantwortlich sind.

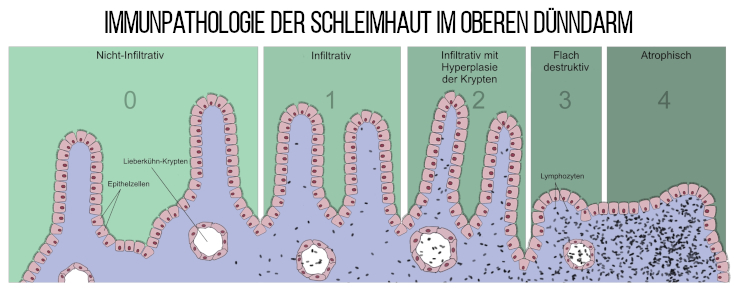

Ein spezifisches Klassifikationssystem, das in der Zöliakie-Diagnostik verwendet wird, ist die Marsh-Klassifikation. Diese Klassifikation bewertet den Grad der Zottenatrophie und andere histologische Veränderungen im Dünndarm. Es gibt verschiedene Stufen der Marsh-Klassifikation, wobei jede Stufe den Schweregrad der Schädigung widerspiegelt, die durch die Zöliakie verursacht wird:

- Typ 0: Normale IEL (intraepitheliale Lymphozyten) und normale Zotten.

- Typ 1: Erhöhte IEL, aber normale Zotten.

- Typ 2: Erhöhte IEL mit Kryptenhyperplasie, aber normale Zotten.

- Typ 3A: Erhöhte IEL, Kryptenhyperplasie und geringe bis mäßige Zottenatrophie.

- Typ 3B: Erhöhte IEL, Kryptenhyperplasie und subtotale Zottenatrophie.

- Typ 3C: Erhöhte IEL, Kryptenhyperplasie und totale Zottenatrophie.

Besonders die Stufen Marsh 2 und Marsh 3 sind von Bedeutung, da sie einen höheren Grad an Schädigung im Dünndarm anzeigen, der durch die Zöliakie verursacht wird.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die verschieden Stadien einer Zöliakie:

Die Ösophagogastroduodenoskopie, bei der eine Kamera durch den Mund in den Dünndarm eingeführt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Primärdiagnostik der Zöliakie. Diese Methode ermöglicht es den Ärzten, direkte Bilder des Darms zu erhalten und Biopsien zur weiteren Untersuchung zu entnehmen. Die histologische Untersuchung dieser Biopsien kann die Verdachtsdiagnose bestätigen oder andere mögliche Differentialdiagnosen ausschließen.

Es ist wichtig zu betonen, dass, obwohl bildgebende Verfahren wertvolle Informationen liefern können, die endgültige Diagnose der Zöliakie i. d. R. eine Kombination aus klinischen Symptomen, serologischen Tests und histologischen Befunden erfordert.

Bildgebende Verfahren stellen ein unverzichtbares Instrument in der Diagnostik und Überwachung der Zöliakie dar. Sie bieten einen detaillierten Einblick in die Struktur und Funktion des Darms und können dazu beitragen, den Schweregrad der Erkrankung und den Fortschritt der Behandlung zu beurteilen.

4. Genetische Tests

Die genetische Prädisposition spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Zöliakie. Genetische Tests sind daher ein wichtiger Bestandteil der Zöliakie-Diagnostik, da sie das Vorhandensein bestimmter Gene identifizieren können, die mit der Krankheit in Verbindung stehen.

Bei Personen, die Symptome einer Zöliakie aufweisen oder einer Risikogruppe angehören, können genetische Tests durchgeführt werden, um die Risikomerkmale HLA-DQ2 und HLA-DQ8 zu identifizieren. Diese kommen bei über 90 % der Zöliakie-Betroffenen als HLA-DQ2.5 und bei etwa 5–10 % als HLA-DQ8 vor1Tollefsen, S., Arentz-Hansen, H., Fleckenstein, B., Molberg, O., Ráki, M., Kwok, W. W., Jung, G., Lundin, K. E., & Sollid, L. M. (2006). HLA-DQ2 and -DQ8 signatures of gluten T cell epitopes in celiac disease. The Journal of clinical investigation, 116(8), 2226–2236. https://doi.org/10.1172/JCI27620.. Wenn weder HLA-DQ2 noch DQ8 nachweisbar sind, kann eine Zöliakie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Nachweis von HLA-DQ2 oder DQ8 allein die Diagnose nicht bestätigt. In solchen Fällen ist eine weitere Untersuchung, wie eine Glutenbelastung, erforderlich, um die Diagnose zu sichern.

Die genetische Prädisposition für Zöliakie kann auch bei Neugeborenen oder Kleinkindern aus Familien mit einer Vorgeschichte von Zöliakie oder bei Vorliegen bestimmter genetischer Syndrome wie Down-Syndrom, Ulrich-Turner-Syndrom oder Williams-Beuren-Syndrom relevant sein. Interessanterweise haben etwa ein Viertel der Verwandten ersten Grades und fast zwei Drittel der Trisomie-21-Patienten keine HLA-Risikoallele. Daher benötigen sie kein serologisches Screening.

Zu beachten ist, dass genetische Tests zur Risikoabschätzung nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Daher müssen die Eltern möglicherweise die Kosten selbst tragen und sollten vor Durchführung der Diagnostik entsprechend informiert werden.

Genetische Tests bieten wertvolle Einblicke in das Risiko einer Person, an Zöliakie zu erkranken, und können dazu beitragen, die Diagnose zu bestätigen oder auszuschließen. Es ist jedoch wichtig, sie im Kontext anderer diagnostischer Verfahren und klinischer Symptome zu betrachten und zu verstehen, dass das Vorhandensein dieser Gene nicht notwendigerweise bedeutet, dass eine Person Zöliakie entwickeln wird.

5. Glutenzufuhr vor der Diagnose

Die Diagnose einer Zöliakie ist ein komplexer Prozess, der sowohl serologische Tests als auch histologische Untersuchungen umfasst. Ein entscheidender Faktor, der die Zuverlässigkeit dieser Tests beeinflusst, ist die Aufnahme von Gluten durch den Patienten vor der Diagnose.

Bedeutung der Glutenzufuhr für zuverlässige Testergebnisse

Die Zöliakie-Diagnose basiert auf der Reaktion des Körpers auf Gluten, ein Protein, das in Weizen und anderen Getreidesorten vorkommt. Wenn ein Patient bereits eine glutenfreie Diät einhält, bevor er auf Zöliakie getestet wird, können die Testergebnisse verfälscht sein. Eine glutenfreie oder glutenarme Ernährung wird in Deutschland zunehmend in der Allgemeinbevölkerung angetroffen, oft ohne dass Gluten als Auslöser von Beschwerden oder Erkrankungen nachgewiesen wurde. Die Gründe für solche Diäten sind vielfältig, einschließlich Lifestyle-Entscheidungen, unspezifische Symptome und Verdacht auf Weizensensitivität oder Zöliakie.

Vor der Durchführung von serologischen Tests oder einer Endoskopie müssen Ärzte sicherstellen und dokumentieren, dass die Patienten regelmäßig und ausreichend Gluten in Form von Brot, Backwaren oder Nudeln zu sich nehmen. Dies stellt sicher, dass die Tests die tatsächliche Reaktion des Körpers auf Gluten widerspiegeln.

Empfehlungen für die Dauer und Menge der Glutenzufuhr

Patienten, die bereits eine glutenfreie Diät begonnen haben, sollten vor einer geplanten Blutabnahme oder Endoskopie eine normale Kost mit täglich ca. 10 g Gluten vorzugsweise für 3 Monate zu sich nehmen. Dies entspricht etwa dem Gluten-Gehalt von 100 g ungekochten Nudeln, Weißbrot oder hellen Brötchen. Wenn unter dieser Glutenzufuhr keine oder nur leichte Symptome auftreten, sollte nach 3 Monaten eine Serologie durchgeführt und bei positiven Ergebnissen eine Biopsie vorgenommen werden.

Dabei ist zu betonen, dass Patienten bis zum Abschluss der Diagnostik Gluten in der Nahrung nicht reduzieren oder vermeiden sollten. Eine unzureichende Glutenzufuhr kann die Zuverlässigkeit sowohl der Serologie als auch der Biopsien verringern, was zu falsch negativen Ergebnissen führen kann.

Die richtige Glutenzufuhr ist vor der Diagnose von Zöliakie von entscheidender Bedeutung, um genaue und zuverlässige Testergebnisse zu gewährleisten. Patienten und Ärzte sollte sich dieser Anforderung bewusst sein und entsprechend handeln.

Gesicherte Diagnose einer Zöliakie: Was man wissen sollte

Die Diagnose einer Zöliakie kombiniert klinische, serologische und histologische Befunde. Allerdings stellt sich nach der Betrachtung der diagnostischen Verfahren zur Erkennung von Zöliakie die Frage, wie eine endgültige Diagnose festgelegt wird. Unter welchen Umständen wird die Diagnose Zöliakie als gesichert betrachtet?

1. Kriterien für eine gesicherte Diagnose:

- Vorliegen von Zöliakie-spezifischen Autoantikörpern.

- Histopathologische Bestätigung von Marsh 2- oder Marsh 3-Läsionen in Duodenalbiopsien.

- Erfüllung aller Kriterien für die Zöliakie-Diagnose ohne Biopsien gemäß bestimmten Empfehlungen (siehe Punkt 2).

2. Diagnose ohne Biopsien:

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Bei tTG-IgA-Konzentrationen, die gleich oder über dem 10-fachen des Grenzwertes liegen und durch einen qualitätsgesicherten Test gemessen wurden, kann eine Zöliakie-Diagnose ohne Biopsien in Erwägung gezogen werden. Dies sollte jedoch nur nach einer ausführlichen Aufklärung durch einen Kinder-Gastroenterologen erfolgen. Bei Zustimmung zur Diagnose ohne Biopsien sollte EMA-IgA in einer zweiten Blutprobe positiv sein.

- Erwachsene mit hohen tTG-IgA-Titern und Kontraindikation zur oberen Endoskopie: Bei tTG-IgA-Konzentrationen über dem 10-fachen des Grenzwertes und einem positiven EMA-IgA-Test in einer zweiten Blutprobe kann eine Zöliakie-Diagnose ohne Biopsie in Betracht gezogen werden. Ein Gastroenterologe sollte die Diagnose schriftlich bestätigen und den Patienten aufklären.

3. Dokumentation der Diagnose: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle diagnose-sichernden Ergebnisse (wie Serologie und Histopathologie) datiert und in einem Dokument zusammengefasst werden. Dies kann in Form eines Zöliakie-Passes oder eines Arztbriefes dem Patienten ausgehändigt werden.

4. Wichtige Anmerkungen: Die ESPGHAN hat spezifische Kriterien und Voraussetzungen für die Diagnose ohne Biopsie bei Kindern und Jugendlichen festgelegt. Allerdings sind diese Empfehlungen nicht in allen Fällen anwendbar. Bei Unsicherheiten sollte stets eine Endoskopie mit Biopsieentnahme in Erwägung gezogen werden.

5. Risikogruppen: Es ist wichtig zu betonen, dass bestimmte Risikogruppen, wie Personen mit einer Familiengeschichte von Zöliakie oder mit bestimmten genetischen Markern, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung der Krankheit haben. Bei diesen Personen könnten regelmäßige Screenings sinnvoll sein.

Insgesamt ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Diagnose einer Zöliakie eine umfassende medizinische Bewertung erfordert. Bei Fragen oder Bedenken sollte man sich immer an einen Facharzt wenden.

Selbsttests und Apothekentests

Angesichts des wachsenden Angebots und der Beliebtheit von Selbsttests und Heimdiagnostik müssen Vorzüge und Grenzen solcher Tests abgewogen werden. Insbesondere bei Krankheiten wie der Zöliakie, bei denen eine frühzeitige und genaue Diagnose entscheidend für das Wohlbefinden des Patienten ist, können solche Tests eine erste Anlaufstelle darstellen. Doch wie zuverlässig sind sie und wie unterscheiden sie sich von professionellen Tests, die in medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden?

Zuverlässigkeit und Grenzen von Selbsttests

Selbsttests, die in Apotheken oder Drogeriemärkten wie dm oder Rossmann erhältlich sind, bieten den Vorteil, dass sie leicht zugänglich und oft kostengünstig sind. Sie können als erster Schritt dienen, um einen Verdacht zu bestätigen oder zu entkräften. Allerdings haben sie ihre Grenzen. Die Sensitivität und Spezifität solcher Tests können variieren, und nicht alle sind gleich zuverlässig. Es gibt Unterschiede in der Qualität und Genauigkeit der Tests, je nach Hersteller und Vertriebsweg.

Ein negatives Ergebnis bei einem Selbsttest schließt eine Zöliakie nicht definitiv aus, und ein positives Ergebnis sollte immer durch weitere professionelle Tests bestätigt werden. Ein weiteres Problem ist, dass wenn sich die Testperson bereits vor dem Test vorsorglich glutenfrei ernährt hat, der Test negativ ausfallen kann, da die Antikörper nur noch zu einem geringen Teil oder eventuell gar nicht mehr im Blut vorhanden sind.

Risiken von Selbsttests

Trotz der Bequemlichkeit und des schnellen Zugriffs bergen Selbsttests auch Risiken. Der Erkenntniswert der Tests ist oft gering bei finanziellem Mehraufwand. Sie ersetzen nicht den Besuch bei einem spezialisierten Arzt und Therapieempfehlungen im Testanhang sind oft mangelhaft oder kontraproduktiv. Einige Testanbieter empfehlen nach einem positiven Testergebnis vorübergehend auf eigene Faust mit einer glutenfreien Ernährung zu beginnen, was die weitere Diagnostik durch einen Arzt behindern kann.

Ein umfassender diagnostischer Prozess, durchgeführt von medizinischen Fachleuten, ist unerlässlich, um eine genaue und verlässliche Diagnose zu stellen. Nur nach einer fundierten ärztlichen Diagnose sollte man sich an eine qualifizierte Ernährungsfachkraft wenden, um sicherzustellen, dass die Ernährungsumstellung korrekt und gesundheitsfördernd umgesetzt wird. Es ist wichtig, sich nicht allein auf Selbsttests zu verlassen, da diese das Risiko von Fehldiagnosen und -interpretationen bergen.

Wann und wie zum Arzt gehen?

Wenn ein Selbsttest ein positives Ergebnis zeigt oder wenn trotz eines negativen Ergebnisses weiterhin Symptome bestehen, sollte man einen Arzt aufsuchen. Der Hausarzt kann eine erste Anlaufstelle sein, aber für eine genaue Diagnose und Beratung ist es ratsam, einen Facharzt für Gastroenterologie zu konsultieren. Es gibt Unterschiede zwischen den Tests, die ein Hausarzt und ein Facharzt durchführen können. Fachärzte haben oft Zugang zu spezifischeren und empfindlicheren Tests und können auch eine Darmbiopsie durchführen, die für eine definitive Diagnose der Zöliakie notwendig ist.

Bei Verdacht auf eine Zöliakie wird der Arzt zunächst eine Blutuntersuchung veranlassen und dabei auf bestimmte Antikörper testen. Dazu zählen Antikörper gegen das körpereigene Enzym Gewebetransglutaminase und das Endomysium, die Bindegewebsschicht in der Darmwand. Ein Mangel an IgA-Antikörpern kann zu falsch-negativen Ergebnissen führen. Zur endgültigen Absicherung der Diagnose wird zusätzlich zur Blutuntersuchung noch eine endoskopische Dünndarmbiopsie durchgeführt.

Krankenkassen und Testfinanzierung

Die Rolle der Krankenkassen bei der Testfinanzierung variiert je nach Land und spezifischer Krankenkasse. In vielen Fällen übernehmen die Krankenkassen die Kosten für diagnostische Tests, wenn ein begründeter Verdacht auf eine Krankheit wie die Zöliakie besteht. Es ist jedoch immer ratsam, sich vorab bei der eigenen Krankenkasse über die Kostenübernahme zu informieren.

Selbsttests auf Zöliakie mögen zwar eine bequeme und schnelle Möglichkeit bieten, um erste Anzeichen einer möglichen Zöliakie zu identifizieren, doch ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind oft fragwürdig. Solche Tests können ungenau und irreführend sein und zu Fehlinterpretationen führen. Es besteht die Gefahr, dass sich Menschen aufgrund ungenauer Testergebnisse in falscher Sicherheit wiegen oder unnötig beunruhigt sind. Eine genaue Diagnose sollte immer von medizinischen Fachleuten gestellt werden. Nach einer ärztlichen Diagnose ist die Beratung durch eine Ernährungsfachkraft essenziell.

Differentialdiagnosen

Die Differentialdiagnose ist ein zentrales Element in der medizinischen Diagnostik und bezeichnet den Prozess, bei dem verschiedene Krankheiten, die ähnliche Symptome aufweisen, gegeneinander abgewogen werden. Bei der Diagnose von Zöliakie ist die Differentialdiagnose besonders wichtig, da viele der Symptome dieser Erkrankung auch bei anderen Krankheiten auftreten können. Sie bedürfen daher genauer Abklärung.

Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen wie Zöliakie

- Lambliasis: Dünndarminfektion durch den Parasiten Giardia lamblia. Hauptbeschwerden sind Durchfall, Blähungen und Übelkeit.

- Morbus Whipple: Seltene bakterielle Infektion des Dünndarms. Symptome beinhalten Durchfall, Bauchschmerzen und Gewichtsverlust.

- AIDS-assoziierte Enteropathie: Darmbeschwerden in Verbindung mit HIV/AIDS. Hauptanzeichen sind Durchfall und Gewichtsverlust.

- Intestinale Tuberkulose: Tuberkuloseform, die den Darm betrifft. Typische Symptome sind chronischer Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber.

- Tropische Sprue: Dünndarmerkrankung, vorwiegend bei Tropen- und Subtropenbewohnern oder -besuchern. Symptome umfassen Durchfall, Gewichtsverlust und Malabsorption.

- Morbus Crohn: Chronische Darmentzündung. Hauptbeschwerden sind Durchfall, Bauchschmerzen und blutiger Stuhl.

- CVID-assoziierte Enteropathie: Immunschwäche, die den Darm betrifft. Symptome sind Durchfall und Gewichtsverlust.

- Autoimmune Enteropathie: Seltene Autoimmunerkrankung des Darms. Hauptanzeichen sind schwere Durchfälle in der Kindheit und Malabsorption.

- Strahlenenteritis: Dünndarmentzündung infolge Strahlentherapie. Typische Symptome sind Durchfall und Bauchschmerzen.

- Sartan-induzierte Enteropathie: Nebenwirkung bestimmter Blutdruckmedikamente. Symptome beinhalten Durchfall und Gewichtsverlust.

- Eosinophile Enteritis: Dünndarmentzündung durch erhöhte eosinophile Zellen. Hauptbeschwerden sind Bauchschmerzen und Durchfall.

- Mikroskopische Kolitis: Dickdarmentzündung. Hauptanzeichen sind wässriger Durchfall und Bauchschmerzen.

- Exokrine Pankreasinsuffizienz: Enzymmangel der Bauchspeicheldrüse. Symptome umfassen Durchfall, fettige Stühle und Gewichtsverlust.

- Bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung: Überwuchern schädlicher Bakterien im Dünndarm. Hauptbeschwerden sind Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen.

- Zollinger-Ellison-Syndrom: Zustand mit übermäßiger Magensäureproduktion. Symptome beinhalten Sodbrennen, Durchfall und Magengeschwüre.

Andere relevante Erkrankungen

- Weizenallergie: Verursacht akute allergische Reaktionen wie Nesselsucht und Atemnot nach Weizenverzehr. Im Gegensatz zur Zöliakie handelt es sich um eine IgE-vermittelte und nicht um eine Autoimmunreaktion.

- Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität: Symptome ähneln denen der Zöliakie, jedoch ohne Dünndarmschädigung oder Autoantikörper.

- Refraktäre Zöliakie: Trotz strenger glutenfreier Ernährung persistieren Symptome und Dünndarmschädigungen. Diese Form der Zöliakie reagiert nicht auf eine glutenfreie Ernährung und kann zu schweren Komplikationen führen.

Die korrekte Diagnose von Zöliakie ist für die Einleitung der richtigen Behandlung, insbesondere der glutenfreien Diät, entscheidend. Da viele der o. g. Erkrankungen ähnliche Symptome wie Zöliakie aufweisen, ist es von größter Bedeutung, diese Erkrankungen im Diagnoseprozess auszuschließen. Einige dieser Krankheiten können, wenn sie nicht korrekt behandelt werden, zu schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen führen. Daher ist eine genaue und umfassende Differentialdiagnose unerlässlich, um sicherzustellen, dass Patienten die bestmögliche Behandlung erhalten.

Die Differentialdiagnose bei Zöliakie stellt sicher, dass Patienten trotz der Vielzahl an Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen präzise diagnostiziert und optimal behandelt werden.

Besonderheiten bei Kindern und Erwachsenen

Zöliakie kann in jedem Alter auftreten, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Die Symptome und der Krankheitsverlauf können sich jedoch je nach Alter des Patienten unterscheiden. Daher ist es wichtig, die Besonderheiten der Diagnose und Behandlung von Zöliakie bei Kindern und Erwachsenen zu kennen.

Unterschiede in der Diagnostik

Bei Kindern manifestiert sich Zöliakie häufig mit klassischen Symptomen wie Durchfall, Wachstumsverzögerung und Anämie. Bei Erwachsenen können die Symptome jedoch vielfältiger und weniger spezifisch sein, einschließlich Müdigkeit, Osteoporose und neurologischen Symptomen.

Die serologische Diagnostik, die den Nachweis von spezifischen Autoantikörpern im Blut umfasst, ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ein zentraler Bestandteil der Diagnose. Bei Kindern mit hohen Antikörpertitern und typischen Symptomen kann jedoch in einigen Fällen auf eine Dünndarmbiopsie verzichtet werden, während diese bei Erwachsenen i. d. R. erforderlich ist.

Leitlinien für Kinder

Die Diagnose von Zöliakie bei Kindern folgt speziellen Leitlinien, die von der ESPGHAN festgelegt und im Jahr 2020 überarbeitet wurden2Husby, S., Koletzko, S., Korponay-Szabó, I., Kurppa, K., Mearin, M. L., Ribes-Koninckx, C., Shamir, R., Troncone, R., Auricchio, R., Castillejo, G., Christensen, R., Dolinsek, J., Gillett, P., Hróbjartsson, A., Koltai, T., Maki, M., Nielsen, S. M., Popp, A., Størdal, K., Werkstetter, K., … Wessels, M. (2020). European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 70(1), 141–156. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002497.. Diese Leitlinien betonen die Bedeutung einer genauen und umfassenden Diagnose, insbesondere bei jüngeren Patienten.

Gemäß den ESPGHAN-Leitlinien sollte die Diagnose von Zöliakie bei Kindern immer von einem spezialisierten Kinder-Gastroenterologen bestätigt werden. Bei Kindern, die hohe Antikörpertiter, typische Zöliakie-Symptome und eine genetische Prädisposition aufweisen, kann die Diagnose ohne die Notwendigkeit einer Dünndarmbiopsie gestellt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich, und es wird betont, dass eine glutenfreie Diät erst nach einer bestätigten Diagnose eingeleitet werden sollte.

Die Einhaltung einer glutenfreien Diät ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Kindern mit Zöliakie. Daher ist es von größter Bedeutung, dass sowohl die betroffenen Kinder als auch ihre Familien eine umfassende Schulung und Unterstützung erhalten. Dies stellt sicher, dass die Diät nicht nur korrekt, sondern auch konsequent eingehalten wird, um mögliche Komplikationen oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

Weitere relevante Aspekte

Zöliakie beeinflusst nicht nur den Verdauungstrakt, sondern auch Organe wie die Leber. Darüber hinaus spielt die Klassifizierung von Zöliakie im ICD-10-Klassifikationssystem eine wichtige Rolle in der medizinischen Praxis. Ebenso sind Überlegungen zu Impfungen bei Zöliakie-Patienten von Bedeutung, da sie die Krankheitsdynamik beeinflussen könnten.

Zöliakie und Leberwerte

Die Leber spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel und in der Entgiftung des Körpers. Bei Zöliakie-Patienten können die Leberwerte beeinträchtigt sein. Eine erhöhte Transaminasenaktivität ist bei diesen Patienten nicht ungewöhnlich. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Erhöhung in den meisten Fällen moderat ist. Bei strikter Einhaltung einer glutenfreien Diät normalisieren sich die Leberenzyme in der Regel. Bei anhaltend erhöhten Werten trotz Diät sollte jedoch eine weiterführende Diagnostik in Erwägung gezogen werden, um andere Lebererkrankungen auszuschließen.

Zöliakie im ICD-10-Klassifikationssystem

Das ICD-10-Klassifikationssystem ist ein international anerkanntes System zur Klassifizierung von Krankheiten. Zöliakie wird unter dem Code K90.0 gelistet. Dieser Code bezieht sich auf eine intestinale Malabsorption, die durch eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten verursacht wird. Es ist wichtig, diesen Code korrekt zu verwenden, um eine genaue Diagnose und Behandlung zu gewährleisten.

Zöliakie und Impfungen

Die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut gelten auch für Zöliakie-Betroffene. Es sollte jedoch zusätzlich eine Pneumokokkenimpfung durchgeführt werden. Die Impfempfehlungen für Zöliakie-Patienten unterscheiden sich nicht von denen für die Allgemeinbevölkerung, und Impfungen sollten durch Diagnostik und glutenfreie Diät nicht verschoben oder ausgesetzt werden. Das Risiko einer Pneumokokken-Infektion scheint bei Zöliakie-Betroffenen höher zu sein. Daher sollte eine Pneumokokkenimpfung unabhängig von weiteren Indikationen (Alter, Begleiterkrankungen) bei allen Betroffenen durchgeführt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Zöliakie ist eine komplexe Erkrankung, die eine sorgfältige und genaue Diagnose erfordert. Die richtige Diagnose ist der Schlüssel zu einer effektiven Therapie und einem besseren Lebensstandard für Betroffene.

Bedeutung der Diagnose

Die genaue Identifizierung von Zöliakie ist nicht nur für die unmittelbare Behandlung, sondern auch für die langfristige Gesundheit und Lebensqualität des Patienten von entscheidender Bedeutung. Eine frühzeitige und korrekte Diagnose verhindert Komplikationen, die durch unbehandelte Zöliakie entstehen können, wie Mangelernährung, Knochenschwäche oder neurologische Probleme. Zudem ermöglicht sie den Betroffenen, notwendige Anpassungen in ihrer Ernährung und Lebensweise vorzunehmen, um Symptome zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern.

Kernpunkte der Diagnose

Die Diagnose von Zöliakie ist ein mehrstufiger Prozess. Zunächst werden spezifische Autoantikörper im Blut nachgewiesen, die auf eine Immunreaktion gegen Gluten hinweisen. Ein positiver Bluttest allein reicht jedoch nicht aus. Eine Dünndarmbiopsie, bei der Gewebeproben aus dem Dünndarm entnommen werden, ist oft notwendig, um die Diagnose zu bestätigen. Dabei werden Veränderungen in der Darmschleimhaut, wie die Abflachung der Darmzotten, identifiziert. Es ist wichtig, mehrere Proben aus verschiedenen Teilen des Dünndarms zu entnehmen, da die Krankheit ungleichmäßig auftreten kann.

Ausblick auf Teil 3

Nach der genauen Diagnosestellung folgt der nächste Schritt in der Behandlung von Zöliakie: die Therapie und Ernährung. Der dritte Teil der Artikelreihe zum Thema Zöliakie wird sich daher intensiv mit den therapeutischen Ansätzen und Ernährungsempfehlungen für Zöliakie-Patienten befassen. Für sie ist es von entscheidender Bedeutung, eine strikte glutenfreie Diät einzuhalten, um Symptome zu lindern und Komplikationen zu vermeiden. Der dritte Teil bietet detaillierte Informationen und Richtlinien, die Betroffenen helfen, ein gesundes und beschwerdefreies Leben ohne Gluten zu führen.