Die Kennzeichnung von Lebensmitteln spielt eine entscheidende Rolle im modernen Lebensmittelhandel und dient vor allem dem Schutz und der Information der Verbraucher. Sie ermöglicht es uns als Konsumenten, fundierte Entscheidungen über die gekauften und konsumierten Lebensmittel zu treffen. Die Angaben auf den Verpackungen liefern dabei wichtige Informationen über Inhaltsstoffe, Nährwerte, Herkunft und viele weitere Aspekte, die beispielsweise für Allergiker, Personen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen oder diejenigen, die aus ethischen Gründen bestimmte Produkte meiden wollen, von besonderem Interesse sind.

In diesem Artikel werden wir uns eingehender mit den spezifischen Anforderungen der Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) der Europäischen Union beschäftigen. Wir beleuchten die grundlegenden Pflichtangaben, die auf Lebensmittelverpackungen zu finden sind und zeigen, wie diese Informationen dazu beitragen können, eine bewusste Lebensmittelauswahl zu treffen. Möglicherweise motiviert dich der Einblick, beim nächsten Einkauf einen genaueren Blick auf die Verpackung zu werfen, bevor das Lebensmittel in deinem Einkaufswagen landet.

Letzte Aktualisierung am 8.02.2026 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Grundlagen der Lebensmittel-Kennzeichnung

Um die Fülle und Komplexität der Informationen auf Lebensmittelverpackungen zu durchdringen, ist ein grundlegendes Verständnis der Lebensmittel-Kennzeichnung hilfreich. Wer die wichtigsten Informationen, die auf einem Produkt zu finden sind, erkennt und versteht, kann informierte Entscheidungen über die Lebensmittel treffen, die täglich gekauft und konsumiert werden.

Bedeutung der Lebensmittel-Kennzeichnung

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist ein unverzichtbares Instrument zur Gewährleistung von Lebensmittelsicherheit und Transparenz im Lebensmittelmarkt. Sie trägt dazu bei, uns als Verbrauchern die für eine gesunde und bewusste Ernährung notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Durch die Kennzeichnung werden wichtige Daten wie Zutaten, Nährwertinformationen, Mindesthaltbarkeitsdatum und eventuelle Allergene kommuniziert. Dies schützt nicht nur die Gesundheit der Verbraucher, indem es beispielsweise Allergiker vor potenziell schädlichen Inhaltsstoffen warnt, sondern soll auch das Vertrauen in die Lebensmittelprodukte und -hersteller fördern.

Überblick über die Lebensmittel-Informationsverordnung

Die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) der Europäischen Union, offiziell als Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 bekannt, stellt einen Rechtsrahmen dar, der die Lebensmittelkennzeichnung innerhalb der EU regelt. Sie trat am 13. Dezember 2014 in Kraft und zielt darauf ab, hohe Standards für die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz zu setzen, indem sie sicherstellt, dass alle Informationen über Lebensmittel klar und verständlich sind. Die LMIV vereinheitlicht die Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung in der EU, um Konsistenz und Klarheit in den Angaben zu gewährleisten, die Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.

Ziel und Zweck der LMIV

Das Hauptziel der LMIV ist es, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten und die freie Bewegung sicherer und gesunder Lebensmittel innerhalb des EU-Binnenmarktes zu erleichtern. Sie bezweckt, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, bewusste und informierte Entscheidungen über Lebensmittel zu treffen, indem sie Zugang zu essenziellen Informationen erhalten. Dies umfasst die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit durch klare Kennzeichnung potenzieller Allergene, die Bereitstellung von Nährwertinformationen und die Förderung der Transparenz hinsichtlich der Herkunft der Lebensmittel. Durch die Festlegung einheitlicher Standards für die Kennzeichnung und Präsentation von Lebensmitteln, trägt die LMIV dazu bei, Verwirrung zu vermeiden, Irreführung zu verhindern und die Verbraucherrechte zu stärken.

Konkretisierung und Ergänzung durch die LMIDV

Die Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung (LMIDV) spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Vorgaben der LMIV auf nationaler Ebene in Deutschland. Sie konkretisiert und ergänzt die Bestimmungen der LMIV, indem sie detaillierte Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen über Lebensmittel an den Endverbraucher stellt. Die LMIDV sorgt dafür, dass die in der LMIV festgelegten Informationspflichten, wie die grundlegenden Pflichtangaben und besondere Pflichthinweise, effektiv angewendet und durchgesetzt werden. Dies umfasst unter anderem die Art und Weise, wie Informationen auf Lebensmittelverpackungen präsentiert werden müssen, um sicherzustellen, dass diese für den Verbraucher klar und verständlich sind. Durch die LMIDV werden die in der LMIV vorgesehenen Regelungen präzisiert und an die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse des deutschen Marktes angepasst.

Zusammengefasst bildet die LMIV eine wesentliche Grundlage für die Lebensmittelkennzeichnung in der Europäischen Union. Sie schafft einen Rahmen, der nicht nur die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher schützt, sondern auch dazu beiträgt, ein faires Spiel auf dem Lebensmittelmarkt zu gewährleisten und das Vertrauen in die Lebensmittelindustrie zu stärken. Die LMIDV ergänzt diese Bestimmungen auf nationaler Ebene in Deutschland, indem sie die Anforderungen der LMIV präzisiert und für ihre effektive Umsetzung sorgt.

Pflichtangaben auf Lebensmitteln nach der LMIV

Welche Informationen dem Endverbraucher aufgrund von Unionsvorschriften bereitgestellt werden müssen, ist in Artikel 9 Abs. 1 der LMIV geregelt. Dazu gehören grundlegende Pflichtangaben und weitere Pflichthinweise in besonderen Fällen.

Grundlegende Pflichtangaben

- Verkehrsbezeichnung

- Zutatenverzeichnis

- Allergenkennzeichnung

- Die Menge bestimmter Zutaten

- Nettofüllmenge

- Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum

- Firmenanschrift

- Nährwertkennzeichnung

Weitere Pflichthinweise in besonderen Fällen

- Aufbewahrungs-/Verwendungshinweise

- Herkunftskennzeichnung

- Gebrauchsanleitung

- Alkoholgehalt

Diese Pflichtangaben gelten für nahezu alle Lebensmittel, die im Handel angeboten werden und für den Endverbraucher bestimmt sind, sowie für Lebensmittel, die an Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung geliefert werden. Für alle im Einzelhandel verkauften verpackten Lebensmittel müssen die Pflichtangaben auf der Verpackung oder einem damit verbundenen Etikett gemacht werden.

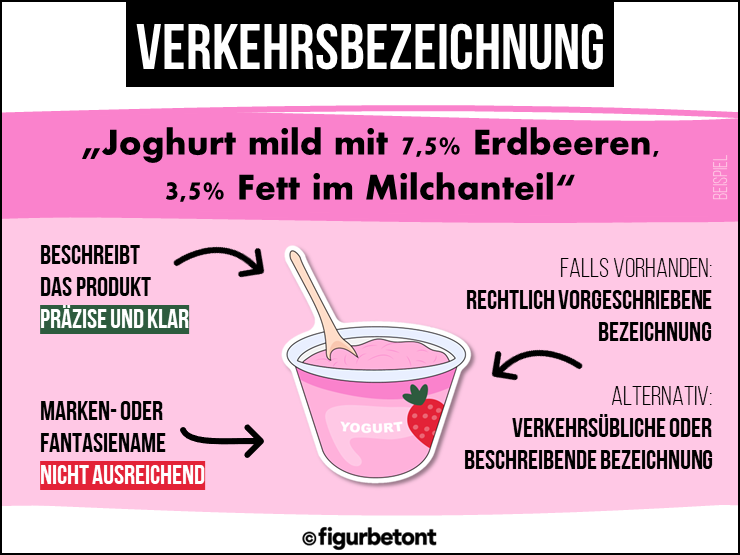

Bezeichnung des Lebensmittels

Die Bezeichnung des Lebensmittels ist wie ein kleines, klares Fenster, durch das man direkt auf den Inhalt blicken kann, ohne die Verpackung zu öffnen. Sie verrät, was genau wir da in den Händen halten. Eine korrekte Bezeichnung hilft dabei, bewusste Entscheidungen über die Lebensmittelauswahl zu treffen und sicherzustellen, dass man genau das bekommt, was man erwartest.

Rolle der Verkehrsbezeichnung

- Klare Identifizierung: Wenn auf der Verpackung zum Beispiel „Vollkornbrot“ steht, weiß man, dass das Brot aus Vollkornmehl gebacken wurde. Bei „Joghurt mit Erdbeeren“ kann man davon ausgehen, dass der Joghurt Erdbeergeschmack hat und wahrscheinlich Erdbeerstückchen enthält.

- Vermeidung von Missverständnissen: Angenommen jemand ist allergisch gegen Nüsse und kauft ein Produkt mit der Bezeichnung „Schokoladencreme“. Wenn in dieser Schokoladencreme tatsächlich Nüsse enthalten sind, sollte dies klar aus der Bezeichnung hervorgehen, etwa „Schokoladen-Nuss-Creme“, um die Person vor gesundheitlichen Risiken zu schützen.

- Verhinderung von Täuschung: Ein „Fruchtsaftgetränk“ darf beispielsweise zugesetzten Zucker enthalten, ein reiner „Fruchtsaft“ hingegen nicht. Diese Unterscheidung könnte entscheidend für die Kaufentscheidung sein. Die Bezeichnung muss also den wahren Charakter des Lebensmittels widerspiegeln und darf keine falschen Erwartungen wecken.

Marken- oder Fantasiename reicht nicht aus

Die Bestimmungen zur Bezeichnung des Lebensmittels sind in Art. 17 i. V. m. Anhang VI LMIV geregelt. Hersteller- und Handelsmarken oder Phantasienamen dürfen die „echte“ Bezeichnung des Lebensmittels nicht ersetzen. Stattdessen müssen sie durch eine treffende Bezeichnung oder Beschreibung ergänzt werden, die Verbrauchern eine eindeutige Identifizierung des Produktes ermöglicht.

Rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung

Bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln ist grundsätzlich die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung zu verwenden. Für bestimmte Lebensmittel wie Käse, Kakao- und Schokoladenerzeugnisse oder Fruchtsäfte, Fruchtnektare und koffeinhaltige Erfrischungsgetränke existieren gesetzliche Vorgaben für die Bezeichnung, die in entsprechenden Verordnungen definiert sind.

Verkehrsübliche Bezeichnung

Sollte keine rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung vorliegen, kommt entweder eine verkehrsübliche oder eine beschreibende Bezeichnung zum Einsatz. Eine verkehrsübliche Bezeichnung ist eine allgemein akzeptierte Bezeichnung des Lebensmittels, ohne dass eine weitere Erläuterung notwendig wäre. Solche Bezeichnungen finden sich unter anderem in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches oder Richtlinien der Wirtschaft. Auch allgemein gebräuchliche Bezeichnungen wie Pizza, Hamburger oder Müsli zählen dazu.

Beschreibende Bezeichnung

Falls es keine verkehrsübliche Bezeichnung gibt oder diese nicht verwendet wird, kann eine beschreibende Bezeichnung genutzt werden. Diese sollte hinreichend genau sein, um es dem Verbraucher zu ermöglichen, die tatsächliche Art des Lebensmittels zu erkennen und es von Erzeugnissen zu unterscheiden, mit

denen es verwechselt werden könnte. Dabei sollten insbesondere die geschmacksgebenden oder qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe sowie Merkmale, die das Lebensmittel von ähnlichen Produkten unterscheiden, hervorgehoben werden.

Spezielle zusätzliche Angaben

Die Verkehrsbezeichnung wird oft durch zusätzliche Angaben ergänzt, die mehr über die Beschaffenheit und Behandlung des Produkts verraten, zum Beispiel pulverisiert, wieder eingefroren, gefriergetrocknet, tiefgefroren, konzentriert, geräuchert. Bei Lebensmitteln, die gefroren waren und aufgetaut verkauft werden, wird der Hinweis „aufgetaut“ hinzugefügt. Bei Produkten, die mit ionisierenden Strahlen behandelt wurden, steht dies ebenfalls explizit dabei, etwa als „bestrahlt“. Wenn ein erwarteter Bestandteil durch einen anderen ersetzt wurde („Lebensmittel-Imitate“), muss dies ebenfalls in Nähe des Produktnamens deutlich gemacht werden. Der Fall tritt zum Beispiel ein, wenn für einen Pizzabelag Pflanzenfett anstelle von Käse verwendet wird. Auch Fleisch- und Fischprodukte, die zusätzliche Eiweiße oder mehr als 5 % zugesetztes Wasser enthalten, müssen dies in ihrer Bezeichnung klar angeben. Das Gleiche für Produkte, die aus mehreren Stücken zusammengesetzt sind, um beim Verbraucher nicht fälschlicherweise den Eindruck eines ganzen Stücks zu erwecken.

Die Bezeichnung des Lebensmittels und spezielle zusätzliche Angaben sollen sicherstellen, dass Verbraucher allein durch das Lesen der Verpackung verstehen, was genau das Produkt ist, auch ohne es zu sehen. Diese Angaben bieten eine klare, transparente und ehrliche Information über das Lebensmittel, von seiner Beschaffenheit bis hin zu speziellen Behandlungen, sodass eine informierte Kaufentscheidung getroffen werden kann.

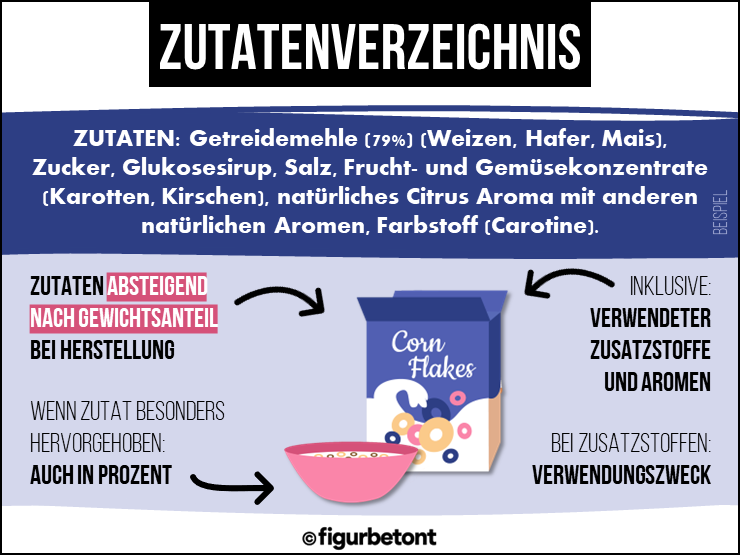

Zutatenverzeichnis

Das Zutatenverzeichnis auf Lebensmittelverpackungen ist für Verbraucher die wichtigste Informationsquelle und wird in Art. 18–20 LMIV geregelt. Es muss klar durch eine Überschrift oder Bezeichnung mit dem Wort „Zutaten“ gekennzeichnet sein und besteht aus einer Aufzählung sämtlicher Zutaten des Lebensmittels, die bei der Herstellung verwendet wurden. Diese Liste ist nach dem Gewichtsanteil der Zutaten zum Zeitpunkt der Verwendung bei der Herstellung sortiert. Die Zutat, die am meisten im Produkt vorkommt, wird somit zuerst genannt. Dabei werden die Zutaten mit ihren spezifischen Verkehrsbezeichnungen aufgeführt.

Was gilt als „Zutat“?

Eine „Zutat“ ist alles, was bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet wird und noch im fertigen Produkt zu finden ist. Dies kann entweder in der ursprünglichen Form (z. B. Salami auf der Tiefkühlpizza) oder in einer veränderten Form (z. B. Butter im Kuchen) sein. Zu den Zutaten zählen nicht nur offensichtliche Bestandteile wie Obst, Gemüse oder Fleisch, sondern auch Aromen, Lebensmittelzusatzstoffe und Enzyme, die dem Lebensmittel Geschmack oder eine bestimmte Beschaffenheit geben. Selbst wenn eine Zutat nur Teil einer anderen Zutat ist, die aus mehreren Komponenten zusammengesetzt ist, zählt sie dazu. Was hingegen nicht als Zutat gilt, sind Rückstände – also Spuren von Stoffen, die nach der Produktion unabsichtlich im Lebensmittel verbleiben.

Kennzeichnung von Nanomaterialien

Technisch hergestellte Nanomaterialien sind winzige Partikel, die absichtlich produziert werden und spezielle Eigenschaften aufgrund ihrer winzigen Größe im Nanometerbereich besitzen. In Lebensmitteln können sie als Zusatzstoffe verwendet werden, um deren Struktur, Textur oder andere Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern. Um Verbraucher über das Vorhandensein von technisch hergestellten Nanomaterialien in Lebensmitteln zu informieren, müssen alle Zutaten, die in Form solcher Nanomaterialien vorhanden sind, eindeutig im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden. Der Bezeichnung dieser Zutaten muss das Wort „Nano“ in Klammern folgen.

Spezifische Regeln für Zutatenangaben nach LMIV

Anhang VII der LMIV enthält technische Vorschriften zur Umsetzung der Vorschriften zum Zutatenverzeichnis.

Spezielle Vorschriften für Zutatenangaben

Zutaten müssen in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils im Produkt aufgelistet werden, wobei es für bestimmte Zutatenklassen spezielle Vorschriften gibt. So können beispielsweise raffinierte Öle und Fette pflanzlicher Herkunft im Zutatenverzeichnis als „pflanzliche Öle“ oder „pflanzliche Fette“ zusammengefasst werden, gefolgt von einer Liste der speziellen pflanzlichen Herkunft (z. B. Sojaöl, Palmöl). Dabei kann die Angabe „in veränderlichen Gewichtsanteilen“ verwendet werden. Im Falle einer Zusammenfassung werden die pflanzlichen Öle bzw. Fette entsprechend dem Gewichtsanteil aller vorhandenen pflanzlichen Öle bzw. Fette im Zutatenverzeichnis aufgeführt. Gehärtete Öle und Fette müssen gegebenenfalls zusätzlich als „ganz gehärtet“ oder „teilweise gehärtet“ gekennzeichnet werden.

Klassenbezeichnungen

Bestimmte Zutaten können statt mit ihrer speziellen Bezeichnung mit der Bezeichnungen einer Klasse benannt werden. Ein Beispiel hierfür sind Mischungen von Mehl aus zwei oder mehr Getreidearten, die als „Mehl“ aufgeführt werden können, gefolgt von der Aufzählung der Getreidearten, aus denen es hergestellt ist, in abnehmender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils. Ebenso können Saccharose jeder Art als „Zucker“ oder Milcheiweiß aller Art (Kaseine, Kaseinate und Molkenproteine) sowie Mischungen daraus unter der Klasse „Milcheiweiß“ zusammengefasst werden.

Lebensmittelzusatzstoffe und Enzyme

Lebensmittelzusatzstoffe und Enzyme sind in der Zutatenliste mit der Bezeichnung ihrer Klasse (z. B. „Antioxidationsmittel“, „Farbstoff“ oder „Konservierungsstoff“) und ihrer spezifischen Bezeichnung oder E-Nummer aufgeführt werden. Wenn ein Zusatzstoff mehreren Klassen angehört, wird die Klasse angegeben, die seine hauptsächliche Wirkung im Lebensmittel beschreibt.

Aromen

Aromen sind im Zutatenverzeichnis als „Aroma/Aromen“ oder mit einer genaueren Bezeichnung, wie „Raucharoma/Raucharomen“, aufzuführen. Spezielle Aromen wie Chinin und Koffein müssen zusätzlich unter ihrer Bezeichnung aufgeführt werden. Zudem darf der Begriff „natürlich“ nur verwendet werden, wenn das Aroma den entsprechenden Vorschriften entspricht.

Zusammengesetzte Zutaten

Besteht eine Zutat aus mehreren Bestandteilen, kann sie im Zutatenverzeichnis mit ihrem Namen aufgeführt werden, gefolgt von der Liste ihrer Bestandteile, gemäß ihrem Gesamtgewicht. Es gibt Ausnahmen, bei denen für solche Zutaten keine detaillierte Aufzählung nötig ist, etwa wenn sie weniger als 2 % des Endprodukts ausmachen oder ihre Zusammensetzung bereits durch EU-Recht geregelt ist.

Ausnahmen vom Zutatenverzeichnis

Einige Lebensmittel benötigen kein Zutatenverzeichnis, da ihre Beschaffenheit oder Zusammensetzung bereits klar und eindeutig ist.

- Frisches Obst und Gemüse: Dazu gehören unverarbeitete Produkte wie Äpfel, Karotten oder Kartoffeln, die nicht geschält, geschnitten oder anderweitig vorbehandelt wurden.

- Tafelwasser mit Kohlensäure: Wasser, das lediglich mit Kohlensäure versetzt ist und wo dies in der Produktbeschreibung angegeben ist.

- Gärungsessig aus einem Grundstoff: Essig, der ausschließlich aus einem einzigen Grundstoff hergestellt und dem keine weiteren Zutaten hinzugefügt wurden.

- Käse, Butter, fermentierte Milchprodukte und Sahne ohne Zusätze: Diese Produkte, zu denen keine Zutaten außer den für die Herstellung notwendigen Milchinhaltsstoffen, Lebensmittelenzymen, Mikroorganismen-Kulturen oder Salz (nur bei bestimmten Käsesorten) hinzugefügt wurden.

- Lebensmittel aus einer einzigen Zutat: Zum Beispiel Honig oder Olivenöl, wenn das Produkt aus nur einer Zutat besteht und der Name des Lebensmittels diese Zutat bereits deutlich macht.

Diese Regelungen vereinfachen die Kennzeichnung für Produkte, deren Inhalt offensichtlich ist und bei denen keine zusätzlichen Informationen für den Verbraucher notwendig sind.

Sonderfall Bier

Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent sind gemäß Art. 16 Abs. 4 der LMIV von der Pflicht, ein Zutatenverzeichnis zu führen, ausgenommen. Allerdings macht das deutsche Recht eine Ausnahme für Bier: In Deutschland vermarktete Biere müssen gemäß § 3 LMIDV, abweichend von der EU-Regelung, mit einem Zutatenverzeichnis gekennzeichnet sein. Diese nationale Regelung sorgt für eine größere Transparenz gegenüber den Verbrauchern, indem sie detaillierte Informationen über die Inhaltsstoffe von Bierprodukten bereitstellt, was über die Anforderungen der LMIV hinausgeht.

Ausnahmen von Bestandteilen im Zutatenverzeichnis

Für das Zutatenverzeichnis von Lebensmitteln gibt es Ausnahmen bei der Angabe bestimmter Bestandteile. Zutaten, die im Herstellungsprozess vorübergehend entfernt und dann in der ursprünglichen Menge dem Lebensmittel wieder zugesetzt werden (z. B. Wasser), müssen nicht aufgeführt werden. Auch Zusatzstoffe und Enzyme, die im fertigen Produkt keine technologische Wirkung mehr haben sowie Verarbeitungshilfsstoffe müssen nicht im Zutatenverzeichnis stehen. Zusätzlich sind Trägerstoffe und andere, nicht als Zusatzstoffe klassifizierte Substanzen, die nur in den unbedingt notwendigen Mengen verwendet werden, von der Listung ausgenommen. Wasser, das entweder zur Wiederherstellung konzentrierter oder getrockneter Zutaten oder in Aufgussflüssigkeiten (z. B. Gewürzgurken) verwendet wird, die in der Regel nicht verzehrt werden, muss ebenfalls nicht angegeben werden.

Das Zutatenverzeichnis, das alle Zutaten eines Lebensmittels in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufführt, bietet wichtige Informationen über die Zusammensetzung des Produkts. Wichtig ist, dass diese Angaben klar sichtbar sind und nicht durch andere Informationen oder Bildzeichen verdeckt oder getrennt werden, um eine transparente und ehrliche Kommunikation sicherzustellen. Dies ist besonders relevant für Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen oder -beschränkungen.

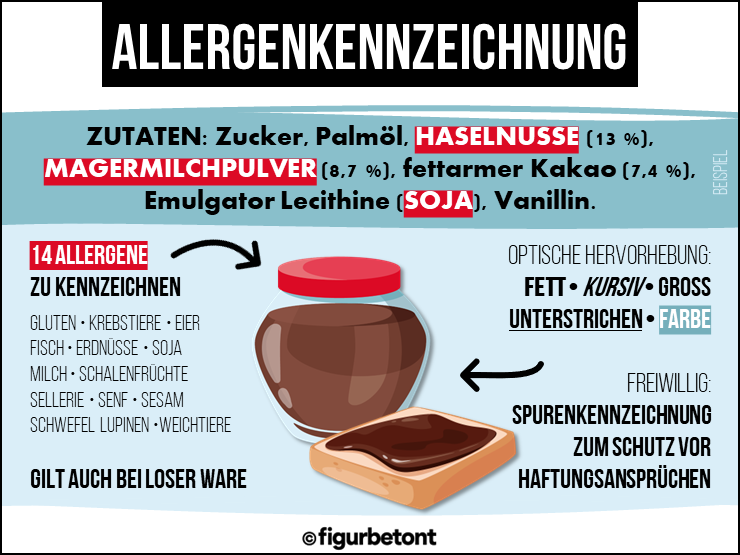

Allergenkennzeichnung

Bestimmte Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe in Lebensmitteln können Allergien oder -Unverträglichkeiten auslösen, die für Betroffene gesundheitsgefährdend sein können. Daher ist es wichtig, dass Verbraucher klare Informationen über diese Stoffe erhalten. Allergieauslösende Zutaten müssen im Zutatenverzeichnis gemäß Art. 21 LMIV deutlich hervorgehoben werden. Ist keine Zutatenliste vorhanden, enthält die Angabe den Hinweis „Enthält“, gefolgt von der genauen Bezeichnung des Stoffs oder Erzeugnisses. Menschen mit Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten wird so ermöglicht, informierte Entscheidungen beim Lebensmittelkauf zu treffen.

Diese 14 Allergene sind zu kennzeichnen

Anhang II der LMIV enthält eine Liste von Stoffen und Erzeugnissen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können:

- Glutenhaltiges Getreide

- Krebstiere

- Eier

- Fische

- Erdnüsse

- Sojabohnen

- Milch

- Schalenfrüchte

- Sellerie

- Senf

- Senfsamen

- Schwefeldioxid

- Lupinen

- Weichtiere

Bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln müssen genau diese in Anhang II der LMIV aufgeführten Bezeichnungen der Stoffe oder Erzeugnisse verwendet werden.

Wenn derselbe allergene Stoff in mehreren Zutaten verwendet wird, muss das Allergen bei jeder Zutat erneut genannt werden. Die Angabe eines allergenen Stoffs ist nicht erforderlich, wenn sein Vorhandensein eindeutig aus dem Namen der Zutat hervorgeht, wie zum Beispiel „Milch“ bei der Zutat „Joghurt“.

Hervorgehobene Allergenkennzeichnung

Wenn ein Stoff oder Erzeugnis, das Allergien auslösen kann, in einem Produkt enthalten ist, wird dessen Name im Zutatenverzeichnis besonders hervorgehoben. Dies geschieht durch eine auffällige Gestaltung, wie eine andere Schriftart, Schriftstil (fett, kursiv, GROSS, unterstrichen) oder Hintergrundfarbe, damit es sich deutlich vom Rest der Zutatenliste abhebt und für Verbraucher leicht zu erkennen ist.

„Kann Spuren von … enthalten“

Die Kennzeichnungspflicht setzt voraus, dass der Stoff bei der Herstellung oder Zubereitung des Lebensmittels tatsächlich verwendet worden ist. In Fällen von sog. Cross-Contact, bei dem Allergene unbeabsichtigt in ein Produkt gelangen können, besteht gemäß LMIV keine explizite Kennzeichnungspflicht. Allerdings kann das Fehlen eines entsprechenden Hinweises über mögliche Spuren von Allergenen zu rechtlichen Ansprüchen aus der Produkthaftung führen. Aus diesem Grund findet man auf Lebensmittelverpackungen oft den freiwilligen Hinweis „Kann Spuren von … enthalten“, mit dem sich Hersteller rechtlich absichern möchten. Die Angabe wird oft vorsorglich verwendet, was zu einer Überdeklaration führen kann und die Auswahl an Lebensmitteln für Betroffene unnötig einschränkt. Gleichzeitig bietet das Fehlen dieser Kennzeichnung keine Gewähr, dass ein Produkt frei von Allergenspuren ist. Der Nutzen dieses Spurenhinweises für Betroffene ist somit gering.

Allergenkennzeichnung für lose Ware

Allergene müssen auch bei unverpackten Lebensmitteln gekennzeichnet werden. Das betrifft Lebensmittel, die direkt an Endverbraucher oder an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegungen verkauft werden, sowie solche, die auf Kundenwunsch am Verkaufsort verpackt werden oder bereits für den sofortigen Verkauf vorverpackt sind. Die Informationen über Allergene können gemäß Art. 4 Abs. 3 und 4 LMIDV schriftlich, z. B. über Schilder, Karten, Aushänge, oder mündlich durch geschultes Personal bereitgestellt werden. Bei mündlicher Auskunft muss eine schriftliche Aufzeichnung der Zutaten vorhanden sein und auf die Möglichkeit der mündlichen Information deutlich hingewiesen werden. Die Kennzeichnung muss gut sichtbar und lesbar sein. Ausnahmen existieren für bestimmte vorverpackte Dauerbackwaren und Süßwaren sowie für karitative Zwecke abgegebene Lebensmittel.

Bestimmte Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, müssen gemäß Anhang II der LMIV gekennzeichnet sein und deutlich hervorgehoben werden. Diese Vorschrift soll die Sicherheit von Verbrauchern mit Lebensmittelallergien oder -intoleranzen erhöhen, indem sie ihnen ermöglicht, potenziell gesundheitsschädliche Produkte zu vermeiden.

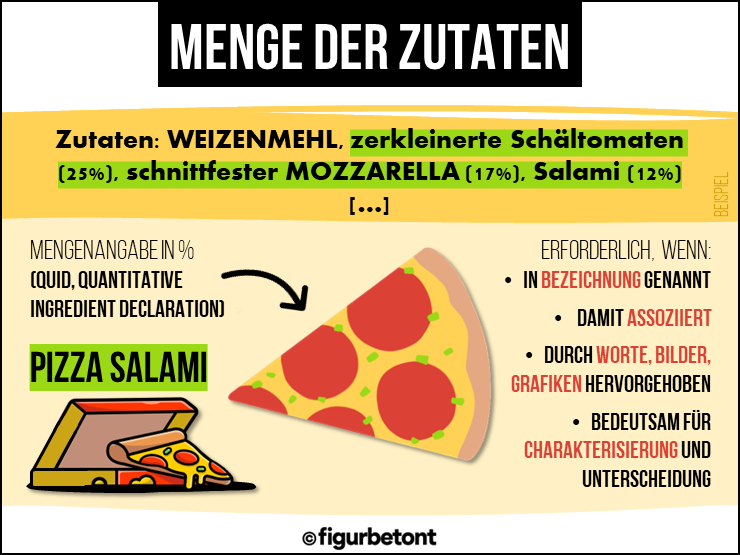

Menge bestimmter Zutaten oder Zutatenklassen

Die mengenmäßige Angabe von Zutaten in Lebensmitteln (Quantitative Ingredient Declaration, kurz QUID) ist ein wichtiger Aspekt der Lebensmittelkennzeichnung, um Transparenz und Klarheit für die Verbraucher zu gewährleisten. Die Menge einer Zutat wird als Prozentsatz angegeben, basierend darauf, wie viel von der Zutat zum Zeitpunkt ihrer Verwendung im Lebensmittel enthalten ist. Diese Information finden sich entweder direkt bei der Bezeichnung des Lebensmittels, in dessen unmittelbarer Umgebung oder im Zutatenverzeichnis neben der jeweiligen Zutat.

Quantitative Angabe der Zutaten erforderlich

Die Mengenmäßige Zutatenkennzeichnung ist in Art. 22 i. V. m. Anhang VIII LMIV geregelt. In folgenden Fällen muss in der Zutatenliste der Mengenanteil einer Zutat oder Zutatengruppe angegeben werden:

- Die Zutat wird im Namen des Lebensmittels erwähnt (z. B. „Tomaten“ in einer Tomatensuppe).

- Die Zutat wird typischerweise vom Verbraucher damit in Verbindung gebracht (z. B. „Hackfleisch“ in Chili con Carne).

- Die Zutat wird auf der Verpackung besonders betont, sei es durch Text, Bilder oder Grafiken (z. B. „Erdbeeren“ auf einem Erdbeerjoghurt).

- Die Zutat ist entscheidend für das, was das Lebensmittel ausmacht und wie es sich von ähnlichen Produkten unterscheidet (z. B. „Mandeln“ in Marzipan).

Ausnahmen von der Pflicht zur mengenmäßigen Angabe

Es gibt jedoch Situationen, in denen der prozentuale Gewichtsanteil einzelner Zutaten nicht erforderlich oder diese Angabe speziell geregelt ist:

- Abtropfgewicht angegeben: Für Zutaten, deren Abtropfgewicht bereits angegeben ist (z. B. Obst- und Gemüsekonserven).

- Bereits anderweitig reguliert: Wenn die Mengenangabe bereits durch andere EU-Vorschriften vorgeschrieben ist (z. B. Richtlinie zu Fruchtsäften)

- Geringe Mengen für Geschmack: Für Zutaten, die in kleinen Mengen nur zur Geschmacksgebung verwendet werden (z. B. Menthol in Hustenbonbons)

- Nicht entscheidend für Kauf: Wenn die Menge der Zutat für die Wahl und Kaufentscheidung nicht entscheidend ist (z. B. Lauge in Laugenbrezeln).

- EU-regulierte Menge, nicht auf Etikett: Wenn die Menge in EU-Vorschriften genau festgelegt, deren Angabe aber nicht in der Kennzeichnung vorgesehen ist.

- Mischungen ohne wesentliche Anteilsunterschiede: Bei Obst-, Gemüse-, Pilz-, Kräuter- oder Gewürzmischungen, in denen sich die Anteile der einzelnen Bestandteile nicht wesentlich unterscheiden.

Besondere Regeln gelten für Lebensmittel, denen Feuchtigkeit entzogen wurde, flüchtige Zutaten sowie für konzentrierte oder getrocknete Zutaten.

Die Regelungen zur mengenmäßigen Angabe von Zutaten sind darauf ausgelegt, Verbraucher umfassend zu informieren, ohne Hersteller mit unnötigen Anforderungen zu belasten. Ausnahmen von der Angabepflicht ermöglichen es, auf die Angabe der Menge bestimmter Zutaten zu verzichten, wenn diese für die Verbraucher nicht wesentlich sind oder wenn die Menge bereits durch andere Vorschriften geregelt ist.

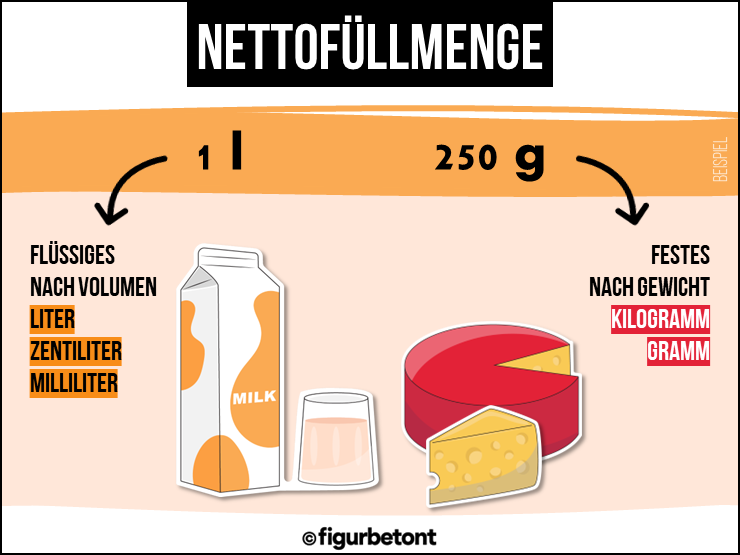

Nettofüllmenge

Die Nettofüllmenge eines Lebensmittels muss gemäß Art. 23 i. V. m. Anhang IX der LMIV in Litern, Zentilitern, Millilitern, Kilogramm oder Gramm angegeben werden, abhängig von der Art des Produkts. Flüssige Produkte werden in Volumeneinheiten ausgedrückt, während feste Produkte in Masseeinheiten gemessen werden.

Ausnahmen von der Nettofüllmenge

Die Angabe der Nettofüllmenge ist nicht erforderlich für Lebensmittel,

- bei denen erhebliche Verluste in Volumen oder Masse auftreten können und die nach Stückzahlen verkauft oder vor Ort abgewogen werden,

- deren Nettofüllmenge unter 5 g oder 5 ml liegt, außer bei Gewürzen und Kräutern,

- die normalerweise nach Stückzahlen verkauft werden, wenn die Stückzahl leicht zu erkennen und zu zählen ist oder wenn sie auf der Verpackung angegeben ist.

Weitere Ausnahmen von der Füllmengenkennzeichnung sind in § 22 der Verordnung über Fertigpackungen und andere Verkaufseinheiten (FPackV) geregelt.

Vorverpackungen mit mehreren Einzelpackungen

Bei Vorverpackungen mit mehreren Einzelpackungen desselben Produkts (z. B. bei Eiscreme-Packungen) wird die Nettofüllmenge angegeben, indem sowohl die Menge in jeder Einzelpackung als auch die Gesamtzahl der Einzelpackungen angegeben wird (z. B. „1 Portion = 1 Stück (17 g/28 ml). Packung enthält 12 Portionen.“. Diese Angaben sind jedoch nicht erforderlich, wenn die Gesamtzahl der Einzelpackungen von außen leicht sichtbar und zählbar ist und mindestens eine Einzelpackung von außen deutlich die Nettofüllmenge zeigt. Bei Vorverpackungen mit mehreren Einzelpackungen, die nicht einzeln verkauft werden, wird die Gesamtnettofüllmenge sowie die Gesamtzahl der Einzelpackungen angegeben (z. B. „10 Riegel, 210 g“).

Abtropfgewicht und Aufgussflüssigkeiten

Wenn feste Lebensmittel, wie Obst oder Gemüse, in Flüssigkeiten wie Wasser, Salzlösungen oder Säften verkauft werden, muss das Gewicht des Lebensmittels ohne diese Flüssigkeit (Abtropfgewicht) angegeben werden. Für Lebensmittel mit einem Überzug, wie Glasur, zählt dieses Überzugsmittel nicht zum Nettogewicht des Produkts. Aufgussflüssigkeiten, die nicht hauptsächlich zum Geschmack beitragen und die Kaufentscheidung nicht beeinflussen, müssen nicht im Nettogewicht berücksichtigt werden.

Die Nettofüllmenge gibt an, wie viel Produkt enthalten ist, entweder als Volumen (in ml oder l), als Gewicht (in g oder kg) oder als Stückzahl (z. B. bei Obst). Dabei gilt der Grundsatz: Feste Lebensmittel nach Gewicht, flüssige nach Volumen.

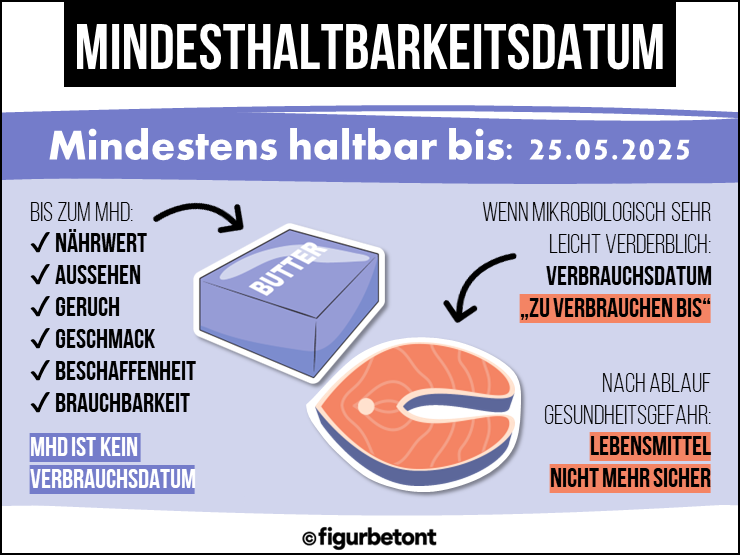

Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum

Du hast sicherlich schon öfter einen Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) oder das Verbrauchsdatum auf Lebensmittelverpackungen geworfen. Diese Angaben sind gemäß Art. 24 LMIV nicht nur eine formale Pflicht, sondern spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Qualität unserer Nahrung.

Mindesthaltbarkeitsdatum vs. Verbrauchsdatum

Das MHD gibt das Datum an, bis zu dem dieses Lebensmittel bei richtiger Aufbewahrung seine spezifischen Eigenschaften, wie Geschmack, Aroma und Nährwert, behält. Es dient somit als Richtlinie für den Verbrauch, wobei viele Produkte oft auch nach diesem Datum genießbar sind. Im Gegensatz dazu steht das Verbrauchsdatum, das bei mikrobiologisch sehr leicht verderblichen Lebensmitteln verwendet wird. Diese Lebensmittel können nach kurzer Zeit eine direkte Gefahr für die Gesundheit darstellen. Das Verbrauchsdatum ist somit ein klares Signal: Nach diesem Zeitpunkt sollte das Produkt nicht mehr verzehrt werden, da es als nicht sicher betrachtet wird. Anhand der Angaben können Verbraucher die Frische und Sicherheit der Lebensmittel beurteilen und entscheiden, wann diese am besten verbraucht werden sollten.

Kennzeichnung von Haltbarkeitsdaten

Die Kennzeichnung der Haltbarkeit auf Lebensmitteln dienen dazu, Verbrauchern zu zeigen, bis wann ein Produkt seine Qualität behält oder sicher zu konsumieren ist. Die drei Hauptarten von Haltbarkeitsdaten sind dabei gemäß Anhang X LMIV wie folgt anzugeben.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

Das MHD garantiert, dass der Nähr- und Genusswert sowie die Brauchbarkeit eines Lebensmittels bis zu diesem Zeitpunkt erhalten bleiben. Ein gewisser Verlust dieser Eigenschaften im Laufe der Zeit ist jedoch hinzunehmen.

- Vorangestellt wird „mindestens haltbar bis …“ mit dem genauen Datum oder „mindestens haltbar bis Ende …“, wenn kein exakter Tag angegeben ist.

- Das Format des Datums variiert je nach Haltbarkeitsdauer des Lebensmittels:

- Weniger als 3 Monate: Tag und Monat.

- Mehr als 3 Monate, bis zu 18 Monaten: Monat und Jahr.

- Mehr als 18 Monate: Nur das Jahr.

- Zusätzlich werden oft Aufbewahrungsbedingungen genannt, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.

Nach Ablauf darf das Produkt noch weiter verkauft werden, sofern es sicher und qualitativ in Ordnung ist. Denn: Das MHD ist kein Verfallsdatum. Allerdings müssen Verbraucher auf den Ablauf des MHD besonders hingewiesen werden.

Verbrauchsdatum

Das Verbrauchsdatum ist auf Lebensmitteln zu finden, die nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnten (z. B. Hackfleisch oder Rohmilch).

- Angegeben mit „zu verbrauchen bis“ gefolgt von Datum.

- Dieses Datum findet sich direkt auf der Verpackung oder als Hinweis, wo es auf der Verpackung steht.

- Es beinhaltet Tag, Monat und Jahr und muss auf jeder vorverpackten Einzelportion stehen, zusammen mit den Aufbewahrungsbedingungen.

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums gilt ein absolutes Verkehrsverbot.

Datum des Einfrierens

Bei eingefrorenem Fleisch, Fleischzubereitungen und unverarbeiteten Fischereierzeugnissen wird das Datum des Einfrierens angegeben. Wenn ein Produkt mehrmals eingefroren wurde, wird das Datum des ersten Einfrierens vermerkt.

- Gekennzeichnet mit „eingefroren am …“ und dem Datum des Einfrierens.

- Dieses Datum wird unverschlüsselt mit Tag, Monat und Jahr angegeben und hilft zu verstehen, wann das Produkt eingefroren wurde.

Ausnahmen beim Mindesthaltbarkeitsdatum

Die Kennzeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatums ist nicht erforderlich für:

- Frisches Obst und Gemüse, das nicht bearbeitet wurde (z. B. geschält oder geschnitten), mit Ausnahme von Samenkeimen und ähnlichen Produkten wie Hülsenfrucht-Sprossen.

- Verschiedene Arten von Wein und alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt von 10 % oder mehr.

- Backwaren, die typischerweise innerhalb von 24 Stunden nach der Herstellung verzehrt werden.

- Essig, Speisesalz, fester Zucker und zuckerhaltige Süßwaren mit Aromen und/oder Farbstoffen.

- Kaugummi und ähnliche Kaugewohnheiten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung auf Lebensmitteln und gibt an, wie lange das Produkt bei ordnungsgemäßer Lagerung seine Qualität behält. Für leicht verderbliche Lebensmittel gilt das Verbrauchsdatum anstelle des MHDs. Während viele Lebensmittel nach Ablauf des MHDs noch genießbar sind, sind Produkte nach dem Verbrauchsdatum nicht mehr sicher und sollten entsorgt werden.

Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise

Wenn Lebensmittel bestimmte Aufbewahrungs- und/oder Verwendungsbedingungen erfordern, müssen diese gemäß Art. 25 LMIV auf der Verpackung angegeben sein. Dabei können, falls nötig, beispielsweise Hinweise zu richtigen Lagerung, dem Verzehrzeitraum und der Verwendung des geöffneten Produkts angegeben sein.

- Beispiel Joghurt: „Gekühlt aufbewahren (+1 bis +7°C). Nach dem Öffnen: verschließen und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen.“

- Beispiel Olivenöl: „Trocken und lichtgeschützt lagern.“

- Beispiel Fischstäbchen: „*** – Fach oder Tiefkühltruhe (bei -18°C) mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsseite. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.“

Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise informieren dich über die richtige Lagerung und Verwendung von Lebensmitteln. Dadurch sollen Lebensmittelverderb und gesundheitliche Risiken vermieden werden. Die Angaben helfen, die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel zu gewährleisten und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

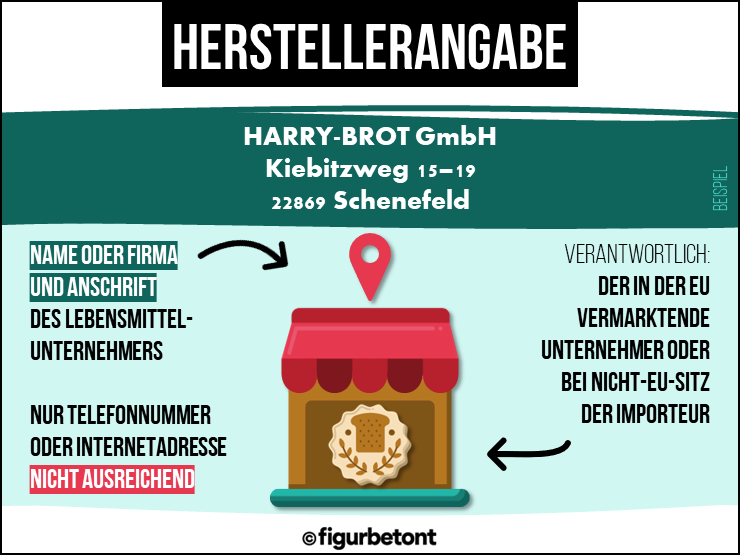

Herstellerangabe

Die Angabe des Namens bzw. der Firma und der Anschrift des für das Lebensmittel verantwortlichen Unternehmers ist gesetzlich vorgeschrieben. Das kann der Hersteller sein, der das Produkt unter seiner Marke verkauft oder der Importeur, der das Lebensmittel in die EU einführt, falls der Hersteller nicht in der EU ansässig ist (Art. 8 Abs. 1 LMIV). Wenn ein Produkt im Auftrag eines Händlers unter einer Eigenmarke produziert wird, trägt das Handelsunternehmen die Verantwortung. Lebensmittelunternehmer sind für das Vorhandensein korrekter Produktinformationen verantwortlich und müssen sicherstellen, dass diese den geltenden Vorschriften entsprechen. Sie dürfen keine Lebensmittel verkaufen, von denen sie wissen oder annehmen müssen, dass sie nicht den rechtlichen Anforderungen genügen. Zudem ist es ihnen untersagt, Produktinformationen so zu ändern, dass Verbraucher in die Irre geführt werden könnten, wobei sie für jegliche Änderungen an den Produktinformationen die volle Verantwortung tragen.

Die Herstellerangabe auf Lebensmittelverpackungen zeigt, welches Unternehmen für die Kennzeichnung des Produkts verantwortlich ist, sei es der Hersteller, der Importeur oder das Handelsunternehmen bei Eigenmarken. Diese Information dient dem Verbraucherschutz, indem sie Transparenz über die Herkunft des Lebensmittels bietet und bei Bedarf eine direkte Kontaktaufnahme ermöglicht.

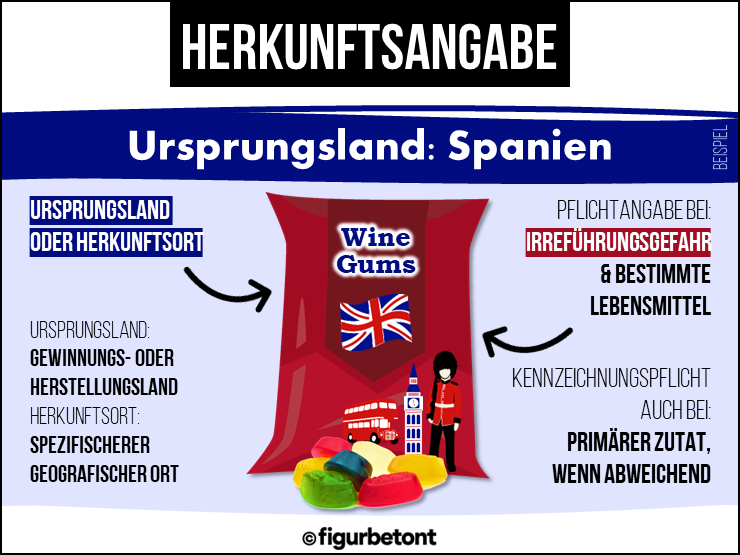

Herkunftskennzeichnung

Die LMIV sieht in Art. 26 i. V. m. Anhang XI bei einigen Lebensmitteln die Herkunftsangabe vor, um sicherzustellen, dass Verbraucher alle erforderlichen Informationen erhalten, um informierte Entscheidungen zu treffen. Besonders dort, wo die Herkunft des Lebensmittels von Bedeutung ist, um die Qualität und Sicherheit des Produkts einschätzen zu können, sind solche Angaben gesetzlich verpflichtend.

Verpflichtende Herkunftsangaben bei Lebensmitteln

Die Kennzeichnung von Ursprungsland oder Herkunftsort ist immer dann ein Muss, wenn die Gefahr besteht, dass Verbraucher sonst über die wahre Herkunft des Produkts getäuscht werden könnten. Dies ist besonders relevant, wenn die Produktinformationen oder das Etikett einen anderen Ursprung suggerieren könnten. Zudem ist die Herkunftskennzeichnung laut LMIV bei bestimmten Fleischsorten verpflichtend, nämlich bei frischem, gekühltem oder gefrorenem Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Hausgeflügel, die in Anhang XI in bestimmten Codes der Kombinierten Nomenklatur aufgeführt sind. Dadurch soll Transparenz gewährleistet und Verbrauchertäuschung vermieden werden.

Sonderregeln für bestimmte Lebensmittel

Neben den Bestimmungen der LMIV gelten für bestimmte Lebensmittel wie Rindfleisch, Meerestiere, frisches Obst und Gemüse, Honig, Olivenöl und Spirituosen zusätzliche Herkunftsregelungen, die in spezifischen EU-Verordnungen und Richtlinien festgelegt sind. Zusätzlich existieren geschützte Angaben im Rahmen der EU-Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse wie geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB), geschützte geografische Angabe (GGI) und garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.), die die Herkunft und Produktionsmethoden spezifizieren und schützen.

Kennzeichnung bei abweichendem Ursprungsland der Hauptzutat

Wenn auf einem Lebensmittel das Ursprungsland oder der Herkunftsort angegeben ist, muss dieses mit dem Ursprungsland oder dem Herkunftsort seiner sogenannten „primären Zutat“ übereinstimmen. Dabei handelt es sich um eine wesentliche Zutat des Lebensmittels, die entweder mehr als 50 % ausmacht oder üblicherweise mit der Bezeichnung des Lebensmittels assoziiert wird und oft eine Mengenangabe erfordert.

Wenn dies nicht der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Angabe von Ursprungsland oder Herkunftsort der primären Zutat: Wenn das Ursprungsland oder der Herkunftsort der primären Zutat von dem des Lebensmittels abweicht, muss auch das Ursprungsland oder der Herkunftsort der primären Zutat angegeben werden.

- Klarstellung der Abweichung: Alternativ kann angegeben werden, dass die primäre Zutat aus einem anderen Ursprungsland oder Herkunftsort stammt als das Lebensmittel selbst.

Beispiel: Auf einem Glas Pastasauce nach einem italienischen Rezept werden die Farben der italienischen Flagge verwendet. Als Herkunftsort ist Deutschland angegeben ist, weil das Produkt hierzulande hergestellt wurde. Wenn die primäre Zutat, die Tomaten, aus Marokko stammen, müsste zusätzlich entweder auch das Ursprungsland der Tomaten (Marokko) angegeben sein oder klargestellt werden, dass die Tomaten aus einem anderen Ursprungsland stammen als das Lebensmittel.

Unterschied zwischen Ursprungsland und Herkunftsort

Für Verbraucher ist es oft schwierig, zwischen „Ursprungsland“ und „Herkunftsort“ bei Lebensmitteln zu unterscheiden. Die Bedeutung dieser Begrifflichkeiten ist jedoch wesentlich, um die Transparenz über die geografische Herkunft zu erhöhen und eine fundierte Entscheidungsfindung beim Lebensmittelkauf zu ermöglichen.

Ursprungsland

Das Ursprungsland eines Lebensmittels bezieht sich auf das Land, in dem das Lebensmittel vollständig gewonnen oder hergestellt wurde oder in dem der letzte wesentliche Be- und Verarbeitungsschritte stattgefunden hat. Bei unverarbeiteten Lebensmitteln ist dies das Land, in dem die Ware geerntet oder die Tiere aufgezogen wurden. Für verarbeitete Lebensmittel gilt als Ursprungsland das Land, in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, die zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt. Der letzte Produktionsschritt muss dem Lebensmittel eine charakteristische Eigenschaft verleihen, die es vorher nicht hatte. Ein Beispiel hierfür wäre US-amerikanische Gerste, die in Deutschland zu Bier gebraut wird oder Schinken aus Spanien, der hierzulande geräuchert wird. In beiden Fällen wäre als Ursprungsland Deutschland anzugeben. Das Ursprungsland basiert in dem Fall auf dem Ort der letzten wesentlichen Be- oder Verarbeitung. Daher ist es letztendlich nur bei unverarbeiteten Lebensmitteln eine eindeutige Kennzeichnung.

Herkunftsort

Der Herkunftsort ist der Ort, aus dem das Lebensmittel laut Angabe kommt und der nicht sein Ursprungsland ist. Der Herkunftsort kann eine spezifischere Angabe als das Ursprungsland sein, wie eine Stadt, eine Region oder sogar ein Bundesland. Es kann aber auch eine größere Einheit wie ein Kontinent sein (z. B. Südamerika). Im Gegensatz zum Ursprungsland, das sich auf die Herstellung und Gewinnung des Produkts bezieht, kann der Herkunftsort weitere Informationen über die geografische Herkunft bieten, die nicht unbedingt mit dem Produktionsprozess verknüpft sind. Beispielsweise könnte bei einem Wein „Herkunft: Toskana“ angegeben werden, um die spezifische Region in Italien zu kennzeichnen, aus der die Trauben stammen, Der Herkunftsort kann Verbrauchern somit zusätzliche Informationen über die geografische Herkunft geben und helfen, die Qualität oder Besonderheiten eines Produkts, die mit einer bestimmten Region verbunden sind, hervorzuheben.

Die korrekte Kennzeichnung von Ursprungsland und Herkunftsort ist ein wesentlicher Teil des Verbraucherschutzes. Sie sollte immer dann erfolgen, wenn der Verbraucher ohne diese Angabe über die wahre Herkunft eines Lebensmittels irregeführt werden könnte. Entscheidend ist dabei, dass die Angaben klar und eindeutig sind, sodass Verbraucher nicht getäuscht werden. Die Herstellerangabe zählt übrigens nicht als Herkunfts- oder Ursprungsangabe.

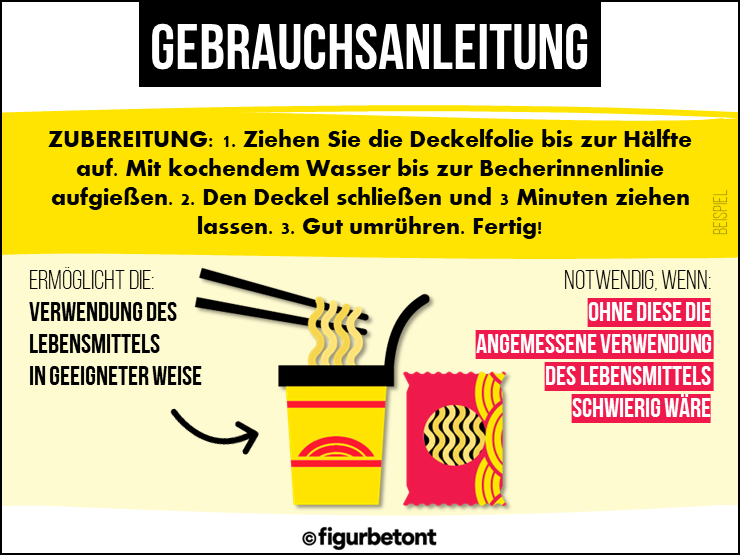

Gebrauchsanleitung

Eine Gebrauchsanleitung bei Lebensmitteln ist dann erforderlich, wenn es für Verbraucher ohne entsprechende Anweisungen schwierig wäre, das Lebensmittel angemessen zu verwenden. Dies soll sicherstellen, dass Verbraucher das Produkt korrekt handhaben können, um beispielsweise das gewünschte Koch- oder Zubereitungsergebnis zu erzielen oder gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Beispiele hierfür sind:

- Backmischungen, bei denen genaue Angaben zur Zugabe weiterer Zutaten und zur Backzeit nötig sind.

- Produkte, die vor dem Verzehr speziell zubereitet werden müssen, wie bestimmte Tiefkühlgerichte oder Instant-Nudeln, die Anweisungen zum Kochen oder Erwärmen benötigen.

- Kräutertee, insbesondere wenn spezifische Zubereitungshinweise wie Ziehzeit und Wassertemperatur für die optimale Entfaltung des Geschmacks und der Wirkstoffe wichtig sind.

- Lebensmittel mit speziellen Verzehrhinweisen, wie Diätprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel, bei denen die Dosierung entscheidend für die gewünschte Wirkung ist.

Die Gebrauchsanweisung für ein Lebensmittel muss gemäß Art. 27 LMIV so

abgefasst sein, dass die Verwendung des Lebensmittels in geeigneter Weise ermöglicht wird.

Eine Gebrauchsanleitung bei Lebensmitteln ist dann erforderlich, wenn ohne solche Anweisungen die sichere oder angemessene Verwendung des Produktes nicht gewährleistet wäre. Dies umfasst Produkte, die spezifische Zubereitungs- oder Verwendungshinweise benötigen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden oder um sicherzustellen, dass Verbraucher den vollen Nutzen und Genuss des Produktes erfahren können.

Alkoholgehalt

Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent muss gemäß Art. 28 LMIV der Alkoholgehalt gekennzeichnet werden. Diese Angabe erfolgt in Volumenprozent (% vol) und ist auf dem Produktetikett deutlich sichtbar zu machen. Dabei darf der Alkoholgehalt mit nicht mehr als einer Dezimalstelle angegeben werden. Vor der Prozentangabe können das Wort „Alkohol“ oder die Abkürzung „Alk.“ stehen. Der Alkoholgehalt des Getränks wird bei 20 °C bestimmt.

Alkoholische Getränke mit über 1,2 % vol

Betroffen von dieser Kennzeichnungspflicht sind alkoholhaltige Getränke wie:

- Bier

- Wein

- Sekt

- Spirituosen

- Liköre

- Alkoholhaltige Cocktails

- Andere Getränke, die mehr als 1,2% Alkohol enthalten

Ausgenommen sind beispielsweise alkoholfreie Alternativen oder alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von 1,2 % vol oder darunter.

Zulässige Abweichungen

Die Angabe des Alkoholgehalts auf Getränkeetiketten muss bestimmte zulässige Abweichungen nach oben und nach unten einhalten, die je nach Getränketyp variieren. Für Bier mit höchstens 5,5 % vol und nicht schäumende Getränke aus Weintrauben sind Abweichungen bis zu 0,5 % vol erlaubt, für stärkere Biere und schäumende Getränke bis zu 1 % vol, für Getränke mit eingelegten Früchten bis zu 1,5 % vol und für andere alkoholische Getränke bis zu 0,3 % vol. Diese Toleranzen berücksichtigen natürliche Schwankungen und Messungenauigkeiten.

Die Angabe des Alkoholgehalts bei Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent (% vol) soll Verbrauchern helfen, informierte Entscheidungen über den Konsum von alkoholhaltigen Getränken zu treffen und deren Alkoholgehalt leicht zu erkennen.

Nährwertkennzeichnung

Die Nährwertkennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen bietet wichtige Informationen über die Nährstoffzusammensetzung eines Produkts. Sie ist für Verbraucher ein wichtiges Instrument, um bewusste Entscheidungen über ihre Ernährung zu treffen und Produkte miteinander zu vergleichen. Für Hersteller vorverpackter Lebensmittel ist es grundsätzlich verpflichtend, eine solche Nährwertdeklaration auf der Verpackung bereitzustellen. In welcher Form dies geschehen soll, ist in Art. 29–35 i. V. m. Anhang XIII–XV der LMIV geregelt.

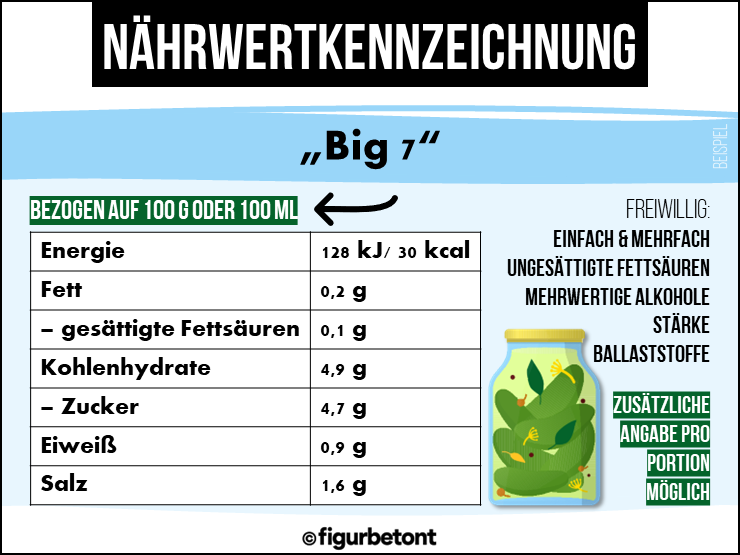

Inhalt der Nährwertdeklaration

Die verpflichtende Nährwertdeklaration umfasst gemäß Art. 30 Abs. 1 und 2 LMIV Angaben zu sieben Nährstoffen („Big 7“), die durch die Angabe der Mengen eines oder mehrerer weiterer Stoffe ergänzt werden können.

„Big 7″ (Pflicht):

- Brennwert

- Fett

- Gesättigte Fettsäuren

- Kohlenhydrate

- Zucker

- Eiweiß

- Salz

Ergänzungen (freiwillig):

- Einfach ungesättigte Fettsäuren

- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

- Mehrwertige Alkohole

- Stärke

- Ballaststoffe

- Vitamine und Mineralstoffe (in signifikanten Mengen)

Diese Liste ist abschließend, sodass keine weiteren Nährwertangaben erlaubt sind.

Ergänzung bei nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben

Nährstoffe, die Gegenstand von nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben sind und nicht in der Nährwertkennzeichnung aufgeführt werden dürfen, müssen nach Art. 7 der VO 1924/2006 (Health-Claims-Verordnung), mit den entsprechenden Mengen in unmittelbarer Nähe zur Nährwertkennzeichnung angegeben werden.

Beispiel: Auf einer Flasche kaltgepresstem Leinöl mit dem Health-Claim „reich an Omega-3-Fettsäuren“ muss der Gehalt der jeweiligen Omega-3-Fettsäuren (z. B. Alpha-Linolensäure) im selben Blickfeld zur eigentlichen Nährwerttabelle angegeben sein. Dies kann beispielsweise in Form einer separaten Tabelle „Sonstige Nährstoffe“ direkt unter der Nährwertdeklaration erfolgen.

Natürlicher Salzgehalt

Bei Lebensmitteln, die von Natur aus Salz enthalten, kann in unmittelbarer Nähe der Nährwerttabelle angegeben werden, dass der Salzgehalt im Produkt nur auf das natürlich vorkommende Natrium zurückzuführen ist. Die zusätzliche Angabe kann darauf hinweisen, dass das enthaltene Salz nicht künstlich hinzugefügt wurde.

Beispiel: „Enthält von Natur aus Salz“.

Signifikante Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen

Vitamine und Mineralstoffe können in der Nährwerttabelle aufgeführt werden, wenn sie in signifikanten Mengen vorhanden sind, die in Anhang XIII der LMIV definiert sind. Signifikant bedeutet hier, dass ein Lebensmittel pro 100 g oder 100 ml mindestens 15 % der empfohlenen Tagesdosis dieser Nährstoffe enthält; bei Getränken liegt dieser Wert bei 7,5 %. Bei Produkten, die als Einzelportion verkauft werden, muss der Gehalt pro Portion mindestens 15 % der empfohlenen Tagesdosis betragen. Diese Regelung hilft Verbrauchern, Lebensmittel auszuwählen, die einen wertvollen Beitrag zu ihrer täglichen Vitamin- und Mineralstoffzufuhr leisten.

Wiederholte Nährwertangaben auf der Verpackung

Wenn ein vorverpacktes Lebensmittel bereits eine verpflichtende Nährwertdeklaration enthält, können der Brennwert allein oder zusammen mit den Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz erneut auf der Verpackung angegeben werden.

Freiwillige Angaben zur Energie bei alkoholischen Getränken

Bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 % vol ist eine Nährwertdeklaration laut LMIV nicht verpflichtend. Wenn eine Nährwertdeklaration jedoch angegeben wird, darf sich diese auch nur auf den Kaloriengehalt (Brennwert) beschränken. Hersteller von alkoholischen Getränken können somit wählen, ob sie überhaupt eine Nährwertdeklaration vornehmen, eine vollständige Nährwerttabelle bereitstellen oder lediglich den Brennwert auf der Verpackung angeben.

Vereinfachte Nährwertangaben bei loser Ware

Für nicht vorverpackte Lebensmittel gelten besondere Regelungen für die Nährwertkennzeichnung. Auch wenn diese Produkte in der Regel keine umfassende Nährwertkennzeichnung wie vorverpackte Lebensmittel erfordern, können Verkäufer entscheiden, freiwillige Nährwertinformationen anzugeben. In diesem Fall dürfen sich die Angaben auf den Brennwert allein oder zusammen mit den Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz beschränken. Bei einer freiwilligen Deklaration wäre somit das Weglassen von Kohlenhydraten und Protein in der zulässig. Allergene müssen jedoch immer angegeben werden.

Ausnahmen von der Nährwertdeklaration

Für bestimmte Lebensmittel ist eine Nährwertdeklaration laut Art. 16 Abs. 3 i. V. m. Anhang V der LMIV nicht erforderlich. Dazu zählen:

- Unverarbeitete Erzeugnisse mit nur einer Zutat oder Zutatenklasse.

- Einfach gereifte Erzeugnisse aus einer Zutat oder Zutatenklasse.

- Wasser für den menschlichen Gebrauch, auch mit Kohlendioxid und/oder Aromen.

- Kräuter und Gewürze oder deren Mischungen.

- Salz und Salzersatzprodukte.

- Tafelsüßen.

- Kaffee- und Zichorien-Extrakte; ganze oder gemahlene (entkoffeinierte) Kaffeebohnen.

- Tees ohne nährwertverändernde Zusätze: Kräuter-, Früchte-, Schwarz-, Grün-, Instant- oder löslicher Tee.

- Essig und Essigersatz, auch aromatisiert.

- Aromen.

- Lebensmittelzusatzstoffe.

- Verarbeitungshilfsstoffe.

- Lebensmittelenzyme.

- Gelatine.

- Geliermittel für Konfitüre.

- Hefe.

- Kaugummi.

- Kleinverpackte Lebensmittel mit einer größten Oberfläche unter 25 cm².

- Direktverkauf von kleinen Mengen handwerklicher Produkte vom Hersteller an Endverbraucher oder lokale Einzelhändler.

Diese Ausnahmen tragen dem Umstand Rechnung, dass bei bestimmten Produkten eine Nährwertdeklaration für den Verbraucherschutz nicht notwendig ist oder aufgrund der Verpackungsgröße oder des Verkaufsumfelds nicht praktikabel wäre.

Berechnung der Nährwerte

Die Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen basieren auf standardisierten Berechnungsmethoden, die sicherstellen sollen, dass Verbraucher genaue Informationen über den Energiegehalt und die Nährstoffe in einem Lebensmittel erhalten. Diese Berechnungen nutzen spezifische Umrechnungsfaktoren für verschiedene Nährstoffe, die in Anhang XIV der LMIV festgelegt sind:

| Nährstoff | Umrechnungsfaktor Energie (kJ/g) | Umrechnungsfaktor Energie (kcal/g) |

| Kohlenhydrate (außer Alkohole) | 17 | 4 |

| Mehrwertige Alkohole | 10 | 2,4 |

| Eiweiß | 17 | 4 |

| Fett | 37 | 9 |

| Salatrims | 25 | 6 |

| Ethylalkohol | 29 | 7 |

| Organische Säuren | 13 | 3 |

| Ballaststoffe | 8 | 2 |

| Erythritol | 0 | 0 |

Brennwert und Nährstoffmengen müssen sich auf das Lebensmittel zum Zeitpunkt des Verkaufs beziehen und können, falls genaue Angaben zur Zubereitung gemacht werden, auch für das zubereitete Produkt gemacht werden (z. B. bei Trockensuppen). Die Nährwertangaben repräsentieren dabei Durchschnittswerte, die entweder durch Lebensmittelanalysen des Herstellers, auf Basis der durchschnittlichen Werte der verwendeten Zutaten oder auf Grundlage allgemein nachgewiesener und akzeptierter Daten berechnet werden (z. B. Umrechnung von Natrium zu Salz mit dem Faktor 2,5).

Form der Nährwertdeklaration

Die Form der Nährwertdeklaration auf Lebensmittelverpackungen ist nicht willkürlich gewählt, sondern folgt strikten gesetzlichen Vorgaben, um eine einheitliche und verständliche Kommunikation der Nährwerte zu gewährleisten.

Angabe der Nährwerte je 100 g oder je 100 ml

Die Nährwertangaben erfolgen je 100 g oder je 100 ml eines Lebensmittels in den dafür vorgeschriebenen Maßeinheiten. Der Brennwert wird in Kilojoule (kJ) und Kilokalorien (kcal) angegeben, während die Nährstoffe in Gramm (g) zu deklarieren sind. Der Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen können je nach Mikronährstoff in Milligramm (mg) oder Mikrogramm (μg) ausgedrückt werden. Die Nährwertangaben müssen in folgender Reihenfolge erscheinen:

| Nährstoff | Maßeinheit |

| Energie | kJ/kcal |

| Fett | g |

| – gesättigte Fettsäuren | g |

| – einfach ungesättigte Fettsäuren | g |

| – mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |

| Kohlenhydrate | g |

| – Zucker | g |

| – mehrwertige Alkohole | g |

| – Stärke | g |

| Ballaststoffe | g |

| Eiweiß | g |

| Salz | g |

| Vitamine und Mineralstoffe | mg oder μg (je nach Nährstoff) |

Die vorgeschriebene Reihenfolge ermöglicht es Verbrauchern, den Nährwertgehalt verschiedener Lebensmittel leicht zu vergleichen. Darüber hinaus müssen Angaben zu Vitaminen und Mineralstoffen zusätzlich als Prozentsatz der Referenzmenge für die Tageszufuhr ausgedrückt werden. Der Brennwert und die Nährwerte (nur „Big 7“) können zusätzlich in Relation zu den definierten Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen angegeben werden (freiwillig):

| Energie oder Nährstoff | Referenzmenge |

| Energie | 8400 kJ/2000 kcal |

| Gesamtfett | 70 g |

| gesättigte Fettsäuren | 20 g |

| Kohlenhydrate | 260 g |

| Zucker | 90 g |

| Eiweiß | 50 g |

| Salz | 6 g |

Der Hersteller kann auf einer Lebensmittelverpackung neben den Nährwertangaben in Gramm beispielsweise eine weitere Spalte mit „Anteil der Referenzmenge“ in Prozent ergänzen. Die Prozentangaben sind je 100 g bzw. 100 ml oder, falls zulässig, je Portion möglich. Wird eine solche ergänzende Angabe gemacht, muss jedoch in unmittelbarer Nähe folgende zusätzliche Erklärung stehen: „Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)“.

Angabe der Nährwerte je Portion

Die LMIV ermöglicht es Herstellern, den Brennwert und die Mengen bestimmter Nährstoffe nicht nur pro 100 g oder 100 ml, sondern auch pro Portion oder Verzehreinheit anzugeben. Diese freiwillige Angabe soll Verbrauchern helfen, die Nährwerte eines Produkts basierend auf der Menge, die sie typischerweise konsumieren, besser zu verstehen. Voraussetzung dafür ist, dass die Portion oder Verzehreinheit klar auf dem Etikett definiert und die Anzahl der Portionen oder Verzehreinheiten in der Packung angegeben wird.

| Angabe | Bedingung | Zusätzliche Infos |

| Pro Portion/ Verzehrseinheit | Freiwillig | Die Anzahl der Portionen/ Verzehreinheiten muss angegeben werden. |

| Quantifizierung der Portion | Erforderlich | In unmittelbarer Nähe zur Nährwertdeklaration. |

| Zusätzlich zu je 100 g/ml | Erlaubt | Kann zusätzlich zu den Standardangaben erfolgen. |

| Als alleinige Angabe | Unter bestimmten Bedingungen | Anstelle wiederholter Nährstoffangaben im Hauptsichtfeld (außer Brennwert) oder prozentualer Referenzmengen je 100 g/ml |

| Symbole/Piktogramme | Erlaubt | Müssen klar verständlich und nicht irreführend sein. |

Die „Big 7“ können somit zusätzlich zur Nährwertdeklaration als Prozentsatz von den festgelegten Referenzmengen je 100 g oder 100 ml ausgedrückt werden. Werden Angaben zum Brennwert zusammen mit den Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz auf der Vorderseite der Verpackung wiederholt, darf die Angabe der Nährstoffmengen und/oder der Prozentsatz der festgelegten Referenzmengen hier auch nur je Portion oder je Verzehreinheit erfolgen. Der Brennwert muss jedoch zusätzlich auch je 100 g bzw. 100 ml angegeben werden.

Darstellung der Nährwertangaben

Die Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen müssen klar und übersichtlich dargestellt werden. Alle deklarierten Nährwertinformationen, wie Brennwert, verpflichtende und ggf. ergänzende Nährstoffe, müssen im selben Sichtfeld der Verpackung aufgeführt sein. Idealerweise sollten diese Angaben in einer Tabelle mit Zahlen, die untereinander stehen, präsentiert werden, um die Lesbarkeit zu verbessern. Wenn der Platz auf der Verpackung begrenzt ist, können die Angaben auch in einer Liste hintereinander aufgeführt werden. Wiederholte Nährwertangaben, wie der Brennwert und Gehalt bestimmter Nährstoffe, müssen im Hauptsichtfeld der Verpackung und in einer ausreichend großen Schriftgröße dargestellt werden, damit sie leicht lesbar sind. Falls der Brennwert oder die Nährstoffmengen in einem Produkt vernachlässigbar gering sind, darf stattdessen eine Angabe wie „Enthält geringfügige Mengen von…“ erfolgen.

Erweiterte Nährwertkennzeichnung (freiwillig)

Zusätzlich zu den standardmäßigen Angaben und Darstellungsformen der Nährwertkennzeichnung, erlaubt Art. 35 der LMIV, dass Brennwert und Nährstoffmengen auch auf alternative Weise oder durch grafische Symbole dargestellt werden können. Diese alternativen Darstellungsformen müssen auf soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, dürfen nicht irreführend sein, und ihre Entwicklung soll unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen erfolgen. Ziel ist es, den Verbrauchern das Verständnis zu erleichtern, welchen Beitrag das Lebensmittel zur Ernährung leistet. Solche Angaben müssen objektiv sein, dürfen den Handel nicht diskriminieren oder behindern und sollen auf allgemein anerkannten Empfehlungen für die Energie- und Nährstoffzufuhr basieren. Ein Beispiel für eine solche erweiterte Nährwertkennzeichnung ist der Nutri-Score, der die Nährwertqualität von Lebensmitteln auf einer Skala von A (gesünder) bis E (weniger gesund) bewertet (geregelt in § 4a LMIDV).

Die Nährwertdeklaration auf Lebensmitteln erleichtert es Verbrauchern, bewusstere Entscheidungen über ihre Ernährung zu treffen. Die Angaben fördern nicht nur eine ausgewogene Ernährung, sondern ermöglichen es auch, Produkte miteinander zu vergleichen und Lebensmittel zu auszuwählen, die den individuellen Ernährungsbedürfnissen entsprechen.

Weitere Pflichtangaben für bestimmte Lebensmittel

Neben den bisher betrachteten Pflichtangaben gemäß Art. 9 Abs. 1 LMIV sind für bestimmte Arten oder Klassen von Lebensmitteln gemäß Art. 10 Anhang III LMIV zusätzlich weitere Angaben verpflichtend.

Packgase

Lebensmittel, die in bestimmten Gasen, wie Stickstoff, Kohlendioxid oder Helium, verpackt sind und deren Haltbarkeit durch speziell zugelassene Verpackungsgase verlängert wurde, müssen den Hinweis „unter Schutzatmosphäre verpackt“ tragen.

Süßungsmittel

Für Lebensmittel, die Süßungsmittel enthalten, gelten folgende Kennzeichnungsvorschriften:

- „Mit Süßungsmitteln“: Lebensmittel mit einem oder mehreren Süßungsmitteln.

- „Mit Zucker und Süßungsmitteln“: Lebensmittel mit Zuckerzusatz und Süßungsmitteln.

- „Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle)“: Lebensmittel, die Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz enthalten.

- „Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“: Lebensmittel mit mehr als 10 % mehrwertigen Alkoholen.

Süßholz

Lebensmittel, die Glycyrrhizinsäure oder deren Ammoniumsalze durch Zusatz der Substanz(en) selbst oder der Süßholzpflanze Glycyrrhiza glabra enthalten, müssen wie folgt gekennzeichnet sein:

- „Enthält Süßholz“: Für Süßwaren/Getränke ab 100 mg/kg oder 10 mg/l. Der Hinweis ist nach der Zutatenliste (außer „Süßholz“ ist dort bereits genannt) oder bei Fehlen dieser, neben der Produktbezeichnung anzugeben.

- „Enthält Süßholz – bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden“: Für Süßwaren ab 4 g/kg und Getränke ab 50 mg/l (oder 300 mg/l bei > 1,2 % vol). Der Hinweis folgt der Zutatenliste oder, falls keine vorhanden, neben der Produktbezeichnung.

Koffein

Für Getränke und Lebensmittel mit erhöhtem Koffeingehalt sind besondere Kennzeichnungen vorgeschrieben:

- „Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen“: Bei Getränken mit mehr als 150 mg/l Koffein, die nicht unmittelbar auf Kaffee oder Tee basieren und nicht „Kaffee“ oder „Tee“ in der Bezeichnung enthalten. Der Hinweis muss im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung erscheinen, ergänzt durch den Koffeingehalt in mg pro 100 ml.

- „Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen“: Bei anderen Lebensmitteln als Getränken, denen Koffein zugesetzt wurde. Der Hinweis ist in Nähe der Produktbezeichnung anzugeben, mit dem Koffeingehalt in mg pro 100 g/ml. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist der Koffeingehalt pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge anzugeben.

Phytosterine und Phytostanole

Lebensmittel mit zugesetzten Phytosterinen, Phytosterinestern, Phytostanolen oder Phytostanolestern, müssen bestimmte Angaben aufweisen. Dazu gehört der Hinweis „mit zugesetzten Pflanzensterinen“ bzw. „mit zugesetzten Pflanzenstanolen“ sowie die Mengenangabe der freien Pflanzensterine/-stanole im Zutatenverzeichnis (in % oder g je 100 g/ml des Lebensmittels).

Zielgruppe und Verzehrempfehlungen

Solche Produkte müssen den Hinweis tragen, dass sie speziell für Personen gedacht sind, die ihren Cholesterinspiegel senken möchten. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Personen, die Medikamente zur Cholesterinsenkung einnehmen, diese Produkte nur nach Rücksprache mit einem Arzt konsumieren sollten. Zudem ist ein klarer Hinweis erforderlich, dass diese Produkte möglicherweise für Schwangere, Stillende und Kinder unter fünf Jahren ungeeignet sein könnten.

Ernährungshinweise und Portionsangaben

Es ist darauf hinzuweisen, dass das Produkt Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sein sollte, inklusive des regelmäßigen Verzehrs von Obst und Gemüse zur Aufrechterhaltung des Carotinoid-Spiegels. Zudem muss angegeben sein, dass die tägliche Aufnahme der zugesetzten Stoffe 3 g nicht überschreiten sollte. Weiterhin ist die Portionengröße auf der Verpackung anzugeben, inklusive der Menge an Phytosterinen oder -stanolen pro Portion.

Die zusätzlichen Kennzeichnungsvorschriften für bestimmte Lebensmittelarten zielen darauf ab, Verbrauchern wichtige gesundheits- oder sicherheitsrelevante Informationen bereitzustellen. Sie ermöglichen eine informierte Entscheidung über den Konsum von Produkten, die potenziell gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthalten, wie Süßungsmittel, Phytosterine oder Koffein, insbesondere bei spezifischen Verbrauchergruppen wie Kindern, Schwangeren oder Personen mit bestimmten Gesundheitsbedingungen.

Formalien der Kennzeichnung

Damit Verbraucher gut informierte Entscheidungen beim Lebensmitteleinkauf treffen können, ist es wichtig, dass die verpflichtenden Informationen bestimmte formale Anforderungen an die Kennzeichnung gemäß Art. 12–15 LMIV erfüllen.

Bereitstellung und Platzierung

Informationen über Lebensmittel, die LMIV obligatorisch sind, müssen für alle Lebensmittel bereitgestellt werden und für Verbraucher leicht zugänglich sein. Bei vorverpackten Produkten müssen diese Pflichtangaben direkt auf der Verpackung selbst oder auf einem damit verbundenen Etikett angebracht werden.

Darstellung

Anforderungen an die Kennzeichnung von Lebensmitteln:

- Klarheit und Sichtbarkeit: Alle erforderlichen Informationen müssen klar und deutlich an einer gut sichtbaren Stelle angebracht sein.

- Lesbarkeit: Sie dürfen nicht von anderen Texten, Bildern oder Materialien verdeckt oder schwer lesbar gemacht werden.

- Ungeteilte Aufmerksamkeit: Informationen sollen so präsentiert werden, dass sie leicht zu finden und zu lesen sind, ohne dass die Aufmerksamkeit des Betrachters abgelenkt wird.

- Schriftgröße: Die Schriftgröße für Pflichtangaben muss in der Regel mindestens 1,2 mm in der Höhe des Buchstabens „x“ betragen. Bei kleineren Verpackungen mit einer größten Oberfläche von unter 80 cm² ist eine Schriftgröße von mindestens 0,9 mm erforderlich.

- Sichtfeld: Wichtige Angaben wie Produktbezeichnung, Nettofüllmenge und Alkoholgehalt müssen immer im gleichen Sichtfeld der Verpackung stehen. Ausnahmen gelten für wiederverwendbare Glasflaschen mit festen Aufschriften und sehr kleine Verpackungen (Art. 16 Abs. 1 und 2 LMIV).

Fernabsatz

Beim Verkauf von vorverpackten Lebensmitteln über Fernkommunikationstechniken wie Internet, Telefon oder Versandhandel müssen alle Pflichtangaben außer dem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum vor Vertragsabschluss verfügbar sein. Diese Informationen können direkt angezeigt oder über klar definierte Mittel wie Websites, Kataloge oder telefonische Anfragen zugänglich gemacht werden, ohne dass für den Verbraucher zusätzliche Kosten entstehen. Bei der Lieferung müssen alle Pflichtangaben vorhanden sein. Diese Kennzeichnungsvorschriften gelten auch für die Pflichtangaben bei nicht vorverpackten Lebensmitteln wie die Angabe von Allergenen. Die Regelungen zum Fernabsatz gelten nicht für Automatenverkäufe.

Sprache

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln muss in einer Sprache erfolgen, die für die Verbraucher im Land des Verkaufs klar verständlich ist. Mitgliedstaaten haben das Recht, national festzulegen, dass Pflichtangaben in einer oder mehreren Amtssprachen der EU anzugeben sind. Mehrsprachige Angaben sind erlaubt. In Deutschland muss die Kennzeichnung gemäß § 2 Abs. 1 LMIDV auf Deutsch erfolgen. Eine Ausnahme gilt im Flugverkehr, wo gemäß § 2 Abs. 2 LMIDV eine andere leicht verständliche Sprache zulässig ist, wobei Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe stets auch auf Deutsch angegeben werden müssen.

Diese formalen Regelungen gewährleisten, dass Verbraucher stets leicht verständliche und gut zugängliche Informationen über Lebensmittel erhalten. Sie fördern die Transparenz und unterstützen eine informierte Kaufentscheidung, indem sie sicherstellen, dass wichtige Produktdetails deutlich und gut lesbar direkt auf der Verpackung oder einem Etikett angegeben sind.

Fazit

Die Lebensmittelkennzeichnung und die durch die LMIV vorgeschriebenen Pflichtangaben bilden ein komplexes Regelwerk, das durch zusätzliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien noch weiter spezifiziert wird. Diese Komplexität kann manchmal zu Verwirrung führen, sowohl bei Verbrauchern als auch bei Herstellern. Es kommt vor, dass Verbraucherbeschwerden bis vor Gericht getragen werden müssen, um eine Klärung zu erreichen. Trotz dieser Herausforderungen liegt der wahre Wert der Lebensmittelkennzeichnung im Nutzen für dich als Verbraucher. Sie gewährleistet Transparenz und Sicherheit, informiert über Inhaltsstoffe, Nährwerte und Allergene und hilft dir, bewusste Entscheidungen über deine Ernährung zu treffen. Es lohnt sich also, einen genaueren Blick auf die Verpackung deiner Lebensmittel zu werfen. Denn im Endeffekt trägt diese Sorgfalt zu deinem Wohlbefinden bei und ermöglicht es dir, genau zu wissen, was du isst und trinkst.